×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

前回のエントリーに拍手どうもです~

未だに忙しさのまっただ中です。ほぼ毎日外出。そしてこれ書き終わったら一日一筆も書きためなきゃですし。

さて金曜日もそんな忙しい外出日でした。友人のトリオPlexusのコンサート。

今年は委嘱初演だけでなくもっと伝統的なレパートリーも交えてのコンサート形式。そして今回はチェロが参入という変則編成。

今回のプログラムはこんな感じでした。

未だに忙しさのまっただ中です。ほぼ毎日外出。そしてこれ書き終わったら一日一筆も書きためなきゃですし。

さて金曜日もそんな忙しい外出日でした。友人のトリオPlexusのコンサート。

今年は委嘱初演だけでなくもっと伝統的なレパートリーも交えてのコンサート形式。そして今回はチェロが参入という変則編成。

今回のプログラムはこんな感じでした。

Plexus「Provenance」

Stefan Cassomenos(ピアノ)、Monica Curro(バイオリン)、Philip Arkinstall(クラリネット)

Stephen Chatman 「Trio」

Linda Kouvaras 「After Before: Provenance Fantasia」

Elliot Gyger 「Braid」

(休憩)

Michael Bakrnčev 「Trio」

パウル・ヒンデミット クラリネット、バイオリン、チェロとピアノのための四重奏曲(チェロ:Michelle Wood)

今回のコンサートのキーワードは「個性」だと思いました。それぞれの作曲家の個性がそれぞれ主張しすぎることなく楽しく聴けるプログラム。あえてお気に入りを挙げるならBakrnčevかな。作曲家のルーツであるマケドニアの地理的環境をものすごく思い知りながらとにかく聴いて楽しい曲調。やっぱりダンスのリズムが根底にあるといいよなあ。

あと映像が見えるようなKouvaras、テクスチャの芸術を感じるGyger、そしてスローな楽章としてのブルース(とその後の舞曲)の相性の良さが心地良いChatman、どれも面白いのですが今回一番クレイジーだったのがまさかの一番先輩ヒンデミット(1895年~1963年)。

そもそもヒンデミットは時代地理あんま関係無しに独自のルールと感性で音楽を作ってるような、不思議な音楽をかく作曲家で。私も色々縁があってものすごい好きな作曲家なのですが(ただそれでもやっぱり不思議)、自分に縁があるイギリス寄りなヒンデミットとはひと味違ったエネルギッシュが過ぎるくらいのドイツ風味もありな激・ヒンデミットでした。ほんと驚かせられっぱなし。改めてまた録音を聞かないと今となってはどうしてそうなったのか分からないです。ヒンデミット熱再熱あるか!?

そしてブログあんまり更新してないうちに明日はショスタコのラストリハーサル。

とりあえず改めてお知らせ:

Stephen Chatman 「Trio」

Linda Kouvaras 「After Before: Provenance Fantasia」

Elliot Gyger 「Braid」

(休憩)

Michael Bakrnčev 「Trio」

パウル・ヒンデミット クラリネット、バイオリン、チェロとピアノのための四重奏曲(チェロ:Michelle Wood)

今回のコンサートのキーワードは「個性」だと思いました。それぞれの作曲家の個性がそれぞれ主張しすぎることなく楽しく聴けるプログラム。あえてお気に入りを挙げるならBakrnčevかな。作曲家のルーツであるマケドニアの地理的環境をものすごく思い知りながらとにかく聴いて楽しい曲調。やっぱりダンスのリズムが根底にあるといいよなあ。

あと映像が見えるようなKouvaras、テクスチャの芸術を感じるGyger、そしてスローな楽章としてのブルース(とその後の舞曲)の相性の良さが心地良いChatman、どれも面白いのですが今回一番クレイジーだったのがまさかの一番先輩ヒンデミット(1895年~1963年)。

そもそもヒンデミットは時代地理あんま関係無しに独自のルールと感性で音楽を作ってるような、不思議な音楽をかく作曲家で。私も色々縁があってものすごい好きな作曲家なのですが(ただそれでもやっぱり不思議)、自分に縁があるイギリス寄りなヒンデミットとはひと味違ったエネルギッシュが過ぎるくらいのドイツ風味もありな激・ヒンデミットでした。ほんと驚かせられっぱなし。改めてまた録音を聞かないと今となってはどうしてそうなったのか分からないです。ヒンデミット熱再熱あるか!?

そしてブログあんまり更新してないうちに明日はショスタコのラストリハーサル。

とりあえず改めてお知らせ:

Zelman Memorial Symphony Orchestraコンサート

2017年9月17日(日)午後2時開演

Hamer Hall

指揮:Mark Shiell

合唱指揮:Nicholas Cowall

ゲスト・コンサートマスター:Wilma Smith

プログラム:

Harry Sdraulig オーケストラのための「Crossway」(世界初演)

Elena Kats-Chernin フルート協奏曲「Night and Now」(フルート:Sally Walker)

ドミトリ・ショスタコーヴィチ 交響曲第13番「バビ・ヤール」(バス・バリトン:Adrian Tamburini)

日曜のリハーサルによると合唱は50人くらいかな。やっぱ教会の合唱とか見てても男声合唱は人が少ない。せっかくすごい曲だしすごい合唱パートだし(ロシア語は難しそうだけど)かっこいいのに残念だなあ。もっと男性が合唱に参加する世の中になるといいんだけどどうすればいいんだろうか。

まあそこの愚痴はおいといて実際リハーサルに参加してた合唱の皆さんはかなり頼れるメンズで、中学生高校生もいるようで(名門男子校ですが)若いのに頑張ってるなー。

そしてロシア語っていいですね。聞いても分からないしキリル文字だとほぼ読めないですけど。普通音楽で使うような言語なら基本的な発音のルールとか単語とかわかって一人で歌って楽しむ分にはなんとかなるのですがロシア語はお手上げでした。でも子音のサウンドとかすっごい独特。ショスタコ14番もそうですしラフマニノフの「鐘」とかvespersもそうですがロシア語+合唱のコンビは最強ですね。原語が別の言語でもロシア語でさらに魅力的にきこえたり(参照:ショスタコ14番のアポリネールの詩)。いいなあ。

オケも多分合唱と一体になって完成度かなり上がった・・・はず。長い長いリハーサル期間でしたからね。日曜リハーサルなんかもありましたし。でもこういう曲をじっくりリハーサルして演奏できるのはとっても貴重な体験。明日のラストリハーサルで士気も上がるといいなあ。

こういう曲を演奏できるのは貴重な体験、というところにちょっとアクセントを置きたい気持ちになってるのは前述金曜日に聴きに行ったコンサートでメル響奏者メンバーたちと来年のメル響のプログラムほんとにあれで大丈夫?みたいな懸念を話していたので。わくわくする要素がちょい少なめかな・・・と思ってたので奏者側も同じことを考えてたのは嬉しい。

ただ楽しみにしたいコンサートももちろんあるので2018年メル響はまたこんど。

今日の一曲: Harry Sdraulig 「Crossway」第3楽章

(録音は・・・まだ無い!)

ショスタコ以外で私が出番あるもう一つの曲。若き作曲家Harry君の短いながらも印象濃い4楽章編成の作品です。

多分一番ポーランド・ユダヤ音楽のルーツが濃い第1楽章、イギリス的なノスタルジーに満ちた第2楽章、現代音楽の結晶と宇宙から完成に向かう第4楽章、どれも魅力的なのですが代表で選びたかったのが第3楽章。しっかりモダンな雰囲気な曲ではありますが伝統的に考えるとこの楽章はぴったりスケルツォ。私の好みの重め?というとちょっとニュアンス違うかな、機械的な側面もある濃いめのスケルツォです。

個人的なクラシック音楽の見解として「21世紀は打楽器の時代!」というのがありますがこの曲もその良い例です。打楽器って難しいんですよね。使うのにセンスがいるというか、それぞれの楽器が得意分野とかお国の文化を主張するんでいかに自分の言語に打楽器の音を合わせるか、みたいなところがあるのかな。

特に今回のショスタコ13番の第3楽章のカスタネットやクラムの作品での世界中いろんなとこから持ってきた打楽器色とりどりとかそういう意味ですごいよなあ。

ティンパニとかスネアとかしっかり使ってそこにオケの他の楽器でシンコペーション入れて曲全体のリズムがきゅっと締まるのかっこいいですねー。オケとして弾くのはトリッキーだけど理屈はシンプルでエフェクトは格好いい。最高のスケルツォです。

打楽器といえばどうもこの曲でステンレス鍋(片手持ち)が使われてるらしき痕跡(鍋が楽譜入れの箱に入ってる)があるのですが自分のことに忙しくて鍋の出番がまだ把握できてません。多分打楽器大活躍の第3楽章だと思うんだけど・・・明日のリハーサルで分からなければDVD(そうです、CDだけでなくDVDになるんです)で見るまで迷宮入りかも・・・?

日曜のリハーサルによると合唱は50人くらいかな。やっぱ教会の合唱とか見てても男声合唱は人が少ない。せっかくすごい曲だしすごい合唱パートだし(ロシア語は難しそうだけど)かっこいいのに残念だなあ。もっと男性が合唱に参加する世の中になるといいんだけどどうすればいいんだろうか。

まあそこの愚痴はおいといて実際リハーサルに参加してた合唱の皆さんはかなり頼れるメンズで、中学生高校生もいるようで(名門男子校ですが)若いのに頑張ってるなー。

そしてロシア語っていいですね。聞いても分からないしキリル文字だとほぼ読めないですけど。普通音楽で使うような言語なら基本的な発音のルールとか単語とかわかって一人で歌って楽しむ分にはなんとかなるのですがロシア語はお手上げでした。でも子音のサウンドとかすっごい独特。ショスタコ14番もそうですしラフマニノフの「鐘」とかvespersもそうですがロシア語+合唱のコンビは最強ですね。原語が別の言語でもロシア語でさらに魅力的にきこえたり(参照:ショスタコ14番のアポリネールの詩)。いいなあ。

オケも多分合唱と一体になって完成度かなり上がった・・・はず。長い長いリハーサル期間でしたからね。日曜リハーサルなんかもありましたし。でもこういう曲をじっくりリハーサルして演奏できるのはとっても貴重な体験。明日のラストリハーサルで士気も上がるといいなあ。

こういう曲を演奏できるのは貴重な体験、というところにちょっとアクセントを置きたい気持ちになってるのは前述金曜日に聴きに行ったコンサートでメル響奏者メンバーたちと来年のメル響のプログラムほんとにあれで大丈夫?みたいな懸念を話していたので。わくわくする要素がちょい少なめかな・・・と思ってたので奏者側も同じことを考えてたのは嬉しい。

ただ楽しみにしたいコンサートももちろんあるので2018年メル響はまたこんど。

今日の一曲: Harry Sdraulig 「Crossway」第3楽章

(録音は・・・まだ無い!)

ショスタコ以外で私が出番あるもう一つの曲。若き作曲家Harry君の短いながらも印象濃い4楽章編成の作品です。

多分一番ポーランド・ユダヤ音楽のルーツが濃い第1楽章、イギリス的なノスタルジーに満ちた第2楽章、現代音楽の結晶と宇宙から完成に向かう第4楽章、どれも魅力的なのですが代表で選びたかったのが第3楽章。しっかりモダンな雰囲気な曲ではありますが伝統的に考えるとこの楽章はぴったりスケルツォ。私の好みの重め?というとちょっとニュアンス違うかな、機械的な側面もある濃いめのスケルツォです。

個人的なクラシック音楽の見解として「21世紀は打楽器の時代!」というのがありますがこの曲もその良い例です。打楽器って難しいんですよね。使うのにセンスがいるというか、それぞれの楽器が得意分野とかお国の文化を主張するんでいかに自分の言語に打楽器の音を合わせるか、みたいなところがあるのかな。

特に今回のショスタコ13番の第3楽章のカスタネットやクラムの作品での世界中いろんなとこから持ってきた打楽器色とりどりとかそういう意味ですごいよなあ。

ティンパニとかスネアとかしっかり使ってそこにオケの他の楽器でシンコペーション入れて曲全体のリズムがきゅっと締まるのかっこいいですねー。オケとして弾くのはトリッキーだけど理屈はシンプルでエフェクトは格好いい。最高のスケルツォです。

打楽器といえばどうもこの曲でステンレス鍋(片手持ち)が使われてるらしき痕跡(鍋が楽譜入れの箱に入ってる)があるのですが自分のことに忙しくて鍋の出番がまだ把握できてません。多分打楽器大活躍の第3楽章だと思うんだけど・・・明日のリハーサルで分からなければDVD(そうです、CDだけでなくDVDになるんです)で見るまで迷宮入りかも・・・?

PR

書きたいことがあったので3日連続更新です。

ばたばたしてるのでできるうちに。

さて前「画像もなしで万年筆エントリーやるのもなー」と書きましたが日本に行ったらまた増えたりして何に何を入れるか迷走暴走が始まると思うのでその前に。

はまり始めて買い足してもはや10本。ボールペンとか鉛筆とかとは違う書き心地だけでなく字幅やインクの様々な色、ペンとインクの組み合わせなど色々万年筆を楽しむ日々です。

万年筆は使う人に合わせてペン先が慣れるというのも実感していますが未だにこっちの持ち方が定まって無くて「あれ?」な日もあったり(汗)そして手書きの字は(一日一筆とかで人に見せてるけど)日本語英語どっちもかなり拙い。なのに漢詩まで手出しちゃったり。でも万年筆で字を書くこと(そして書くものを見つけること)が楽しいです。

さてうちの子たちのラインアップは現在こんな感じ。

万年筆は色んなメーカー・タイプのを買うようにしてきた(コクーンは手軽なのでしょうがない)のですがどれも違ってどれもいい状態。特に字幅が違うだけど向き不向きがかなり変わってきます。

手帳に常備したりして使う機会が多いセーラーのプロカラー「ほしくず」。twitter界隈で有名な日本橋高島屋のntさんに(インクの組み合わせも合わせて)選んでいただいたものです。(これはスチールニブなのですがセーラーの金ペンも素晴らしいらしいので今度探しに日本橋に行く予定)。インクは同じくセーラーの蒼天。自分にとってどまんなかのブルーですね。後述Robert Osterの青より紫寄りなのもあって別格な存在。

紫コクーン+モンブランのラベンダーパープルもかなり使う場面が多いです。日本の細字の細いのが小さい字書くのにも便利、しかも書き味はかなりなめらか。ただ赤寄りの紫がこんなに好きになるとは思ってもみなかった。ただなぜかこのペン冬場に結露して(もう一本のコクーンより)手がインク露だらけになったり。痣みたいでまぎらわしい。

もう一本のコクーンはヘビ柄なのですがなぜか国内ストアになかった柄なのでシンガポールからお取り寄せ。やっぱりヘビ柄は一つはもっておきたい。中のインクはオーストラリア産Robert OsterというブランドのCaffe Crema。暖かめのゴールド、というかカフェラテ色で見てて美味しそうなので食べ物系のquoteかくときはよく使ってます(笑)

ちょっと前まではダイアミンのRed Dragonにもうちょっといいおうちを・・・と思ってましたが中字の太さ、なめらかさとkakunoのカジュアルな感じが定着してこれはこれでいいかもと今現在。この色で細い字とか書く必要ないもんなあ。ちなみにkakunoはコクーン・後述プレラとニブが同じなので軸の好みで使い分け。自分にはkakunoはちょーっと太い気もするような。でも普通に使ってます。

プレラは愛すべきちびペンですね。あとキャップが絞まる感触が高評価(「トイレのふたがゆっくりしますみたいな」だそう)。これくらい小さいと書くときにはキャップを後ろにはめて、それで太さも長さもちょうどいい感じ。普段はペリカンのエーデルシュタインシリーズのアクアマリンを入れてるのですがお試しで類似色のダイアミン作曲家シリーズのシューベルトを入れてます。色はシューベルトのほうがちょっとしっかり+緑色強く、でも調達難もあるのでアクアマリン続投でもいいかな。

手持ちで一番の曲者がラミーのVista(サファリのクリア版)。ラミーのお手頃価格の万年筆はニブの個体差がかなりあって、うちのは字幅がEFなのにかなり太いのと、やたらと濃淡が付くのでインクによっては合わなかったり。たとえばペリカンのアクアマリンだと青カビみたいな感じになってしまう。でもビビッドな色とか明るい色にはその濃淡が逆によかったり。この写真の(サンプルで入手の)Happiness、そして今試してるKingdom Noteのムラサキクラゲとか。ここら辺は店舗限定インクですしローテーションで色々楽しみたいなあ。

私が買った初万年筆がこのプラチナセンチュリー。細軟なのでちょっとしなりがあってしかも小さい字が書けて、長めの文章書くときとかに使ったりします。優等生イメージというか、あんまり派手な色は入れたくない心境でブルーとかブルーブラックばっかり入れてます。ただどうも今入れてる色彩雫の月夜が相性悪いような。紙によってはなめらかに書けなかったり、フローがドライな印象。やっぱセーラーのブルーブラック安定かな。ただインクの乾燥に強いペンなので顔料インクもいずれはこれで・・・と思ってます。

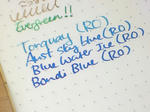

写真ではなんか書き間違えてますがTWSBIのDiamond 580ミニです。TWSBIは台湾の万年筆メーカーで、比較的安価だけどインクのキャパが大きいスケルトン万年筆を色々取りそろえてます。特に限定カラーはコレクターも多いみたい。長さはミニサイズですがしっかりした太さ。字幅は1.1mmで漢字も書ける細めのカリグラフィニブ。フローが潤沢で書いてて気持ち良いです。インクも色々試してるのですが今はRobert OsterのTorquay。その名のVIC州のビーチに相応しい明るい水色です。

ペリカンのM205もかなり小さい万年筆ですね。色といいサイズといいRobert OsterのFire and Iceの奇跡のマッチングといいかなり愛着のあるペンです。合わせたいインクがあったら同じ型の別色買いたいくらい。書き味はなめらかな中にもさらさらとしたfeedbackがあってちょうどいい感じ。セーラーと同じくペリカンも金ニブのが欲しい・・・けど色々ちゃんと貯金せねば。型にもよりますが結構お金がかかるのです。(鉄ニブのもそこそこのお値段ですが・・・)

そして最後は誕生日以来の新入り、パイロットのエラボー。これも細軟で先ほどのプラチナさんとはまた違うかき心地。慣れてはきたけどまだまだ不思議な感触です。金属の軸がちょっと重めなのも手持ちの他の万年筆と感触が違って、その重さにちょっと戸惑うこともまだあります。入れるインクもまだちょっと決まってないですねー。最初入れた月夜もよかったのですが濃淡もつくしもっと面白い色を入れてもいいかなと現在はRobert OsterのBondi Blue。

やっぱりというかなんというかインクはRobert Osterのが多いですね。置いてある国内オンラインストアの数とか価格・送料とかもそうですが迷うぐらい青の種類が多くて全部素敵なので青好きにはたまらない。

結構同じなんじゃない?と思う色(1枚目のTWSBIで書いたBlue Water IceとBondi Blue)も他のペンで試したら結構違いが出たり(2枚目のエラボーで書いた同色)、ほんと悩みます。

そしてRobert Osterのインクは(青に限らず)インクの主な色の上に光る別色(sheenとこっちでは呼んでます)がはっきり出るのも特徴的。3枚目はFire and IceとBondi Blueで書いてるのですが拡大すると赤いsheenが見えると思います。その出具合は紙質にも大きく左右されるのですが(特に上の写真で使ってるトモエリバーが凄いです)、特にこの2色は他の紙でも比較的良く出るsheen monsterだそうです。ただsheenが出るインクは乾くのに時間かかったり摩擦に弱かったりすることもあるので注意。

青だけでなくCherry Blossomだったり前述Caffe Cremaだったりほんと良い色で扱いやすい揃いです。しかもかなりのペースで新色出しててわくわくが止まらない。みんながみんな欲しい色じゃないですけど数がでればヒットする確率も増えますし、いやあお財布に悪い。今もOsterさんとこだけで4~5色欲しいのがありますし。どうしよう。

ということで日本にいって万年筆とか限定インクとか増える予定ですが来年はもうちょっと落ち着きたいところです。必ずしも万年筆1本にインク1色ずーっと一緒の組み合わせじゃなくても良いので相性がいい組み合わせを探りたい。ちょっと早いですが来年の目標です。

長くなったので今日の一曲はお休み。

ばたばたしてるのでできるうちに。

さて前「画像もなしで万年筆エントリーやるのもなー」と書きましたが日本に行ったらまた増えたりして何に何を入れるか迷走暴走が始まると思うのでその前に。

はまり始めて買い足してもはや10本。ボールペンとか鉛筆とかとは違う書き心地だけでなく字幅やインクの様々な色、ペンとインクの組み合わせなど色々万年筆を楽しむ日々です。

万年筆は使う人に合わせてペン先が慣れるというのも実感していますが未だにこっちの持ち方が定まって無くて「あれ?」な日もあったり(汗)そして手書きの字は(一日一筆とかで人に見せてるけど)日本語英語どっちもかなり拙い。なのに漢詩まで手出しちゃったり。でも万年筆で字を書くこと(そして書くものを見つけること)が楽しいです。

さてうちの子たちのラインアップは現在こんな感じ。

万年筆は色んなメーカー・タイプのを買うようにしてきた(コクーンは手軽なのでしょうがない)のですがどれも違ってどれもいい状態。特に字幅が違うだけど向き不向きがかなり変わってきます。

手帳に常備したりして使う機会が多いセーラーのプロカラー「ほしくず」。twitter界隈で有名な日本橋高島屋のntさんに(インクの組み合わせも合わせて)選んでいただいたものです。(これはスチールニブなのですがセーラーの金ペンも素晴らしいらしいので今度探しに日本橋に行く予定)。インクは同じくセーラーの蒼天。自分にとってどまんなかのブルーですね。後述Robert Osterの青より紫寄りなのもあって別格な存在。

紫コクーン+モンブランのラベンダーパープルもかなり使う場面が多いです。日本の細字の細いのが小さい字書くのにも便利、しかも書き味はかなりなめらか。ただ赤寄りの紫がこんなに好きになるとは思ってもみなかった。ただなぜかこのペン冬場に結露して(もう一本のコクーンより)手がインク露だらけになったり。痣みたいでまぎらわしい。

もう一本のコクーンはヘビ柄なのですがなぜか国内ストアになかった柄なのでシンガポールからお取り寄せ。やっぱりヘビ柄は一つはもっておきたい。中のインクはオーストラリア産Robert OsterというブランドのCaffe Crema。暖かめのゴールド、というかカフェラテ色で見てて美味しそうなので食べ物系のquoteかくときはよく使ってます(笑)

ちょっと前まではダイアミンのRed Dragonにもうちょっといいおうちを・・・と思ってましたが中字の太さ、なめらかさとkakunoのカジュアルな感じが定着してこれはこれでいいかもと今現在。この色で細い字とか書く必要ないもんなあ。ちなみにkakunoはコクーン・後述プレラとニブが同じなので軸の好みで使い分け。自分にはkakunoはちょーっと太い気もするような。でも普通に使ってます。

プレラは愛すべきちびペンですね。あとキャップが絞まる感触が高評価(「トイレのふたがゆっくりしますみたいな」だそう)。これくらい小さいと書くときにはキャップを後ろにはめて、それで太さも長さもちょうどいい感じ。普段はペリカンのエーデルシュタインシリーズのアクアマリンを入れてるのですがお試しで類似色のダイアミン作曲家シリーズのシューベルトを入れてます。色はシューベルトのほうがちょっとしっかり+緑色強く、でも調達難もあるのでアクアマリン続投でもいいかな。

手持ちで一番の曲者がラミーのVista(サファリのクリア版)。ラミーのお手頃価格の万年筆はニブの個体差がかなりあって、うちのは字幅がEFなのにかなり太いのと、やたらと濃淡が付くのでインクによっては合わなかったり。たとえばペリカンのアクアマリンだと青カビみたいな感じになってしまう。でもビビッドな色とか明るい色にはその濃淡が逆によかったり。この写真の(サンプルで入手の)Happiness、そして今試してるKingdom Noteのムラサキクラゲとか。ここら辺は店舗限定インクですしローテーションで色々楽しみたいなあ。

私が買った初万年筆がこのプラチナセンチュリー。細軟なのでちょっとしなりがあってしかも小さい字が書けて、長めの文章書くときとかに使ったりします。優等生イメージというか、あんまり派手な色は入れたくない心境でブルーとかブルーブラックばっかり入れてます。ただどうも今入れてる色彩雫の月夜が相性悪いような。紙によってはなめらかに書けなかったり、フローがドライな印象。やっぱセーラーのブルーブラック安定かな。ただインクの乾燥に強いペンなので顔料インクもいずれはこれで・・・と思ってます。

写真ではなんか書き間違えてますがTWSBIのDiamond 580ミニです。TWSBIは台湾の万年筆メーカーで、比較的安価だけどインクのキャパが大きいスケルトン万年筆を色々取りそろえてます。特に限定カラーはコレクターも多いみたい。長さはミニサイズですがしっかりした太さ。字幅は1.1mmで漢字も書ける細めのカリグラフィニブ。フローが潤沢で書いてて気持ち良いです。インクも色々試してるのですが今はRobert OsterのTorquay。その名のVIC州のビーチに相応しい明るい水色です。

ペリカンのM205もかなり小さい万年筆ですね。色といいサイズといいRobert OsterのFire and Iceの奇跡のマッチングといいかなり愛着のあるペンです。合わせたいインクがあったら同じ型の別色買いたいくらい。書き味はなめらかな中にもさらさらとしたfeedbackがあってちょうどいい感じ。セーラーと同じくペリカンも金ニブのが欲しい・・・けど色々ちゃんと貯金せねば。型にもよりますが結構お金がかかるのです。(鉄ニブのもそこそこのお値段ですが・・・)

そして最後は誕生日以来の新入り、パイロットのエラボー。これも細軟で先ほどのプラチナさんとはまた違うかき心地。慣れてはきたけどまだまだ不思議な感触です。金属の軸がちょっと重めなのも手持ちの他の万年筆と感触が違って、その重さにちょっと戸惑うこともまだあります。入れるインクもまだちょっと決まってないですねー。最初入れた月夜もよかったのですが濃淡もつくしもっと面白い色を入れてもいいかなと現在はRobert OsterのBondi Blue。

やっぱりというかなんというかインクはRobert Osterのが多いですね。置いてある国内オンラインストアの数とか価格・送料とかもそうですが迷うぐらい青の種類が多くて全部素敵なので青好きにはたまらない。

結構同じなんじゃない?と思う色(1枚目のTWSBIで書いたBlue Water IceとBondi Blue)も他のペンで試したら結構違いが出たり(2枚目のエラボーで書いた同色)、ほんと悩みます。

そしてRobert Osterのインクは(青に限らず)インクの主な色の上に光る別色(sheenとこっちでは呼んでます)がはっきり出るのも特徴的。3枚目はFire and IceとBondi Blueで書いてるのですが拡大すると赤いsheenが見えると思います。その出具合は紙質にも大きく左右されるのですが(特に上の写真で使ってるトモエリバーが凄いです)、特にこの2色は他の紙でも比較的良く出るsheen monsterだそうです。ただsheenが出るインクは乾くのに時間かかったり摩擦に弱かったりすることもあるので注意。

青だけでなくCherry Blossomだったり前述Caffe Cremaだったりほんと良い色で扱いやすい揃いです。しかもかなりのペースで新色出しててわくわくが止まらない。みんながみんな欲しい色じゃないですけど数がでればヒットする確率も増えますし、いやあお財布に悪い。今もOsterさんとこだけで4~5色欲しいのがありますし。どうしよう。

ということで日本にいって万年筆とか限定インクとか増える予定ですが来年はもうちょっと落ち着きたいところです。必ずしも万年筆1本にインク1色ずーっと一緒の組み合わせじゃなくても良いので相性がいい組み合わせを探りたい。ちょっと早いですが来年の目標です。

長くなったので今日の一曲はお休み。

行ってきましたリハーサル!

しかし合唱とソリスト(バリトン歌手)と一緒のリハーサルなのに合唱が30人以下だった!

(パンフには180人男声合唱と書いてある)

父の日だししょうがないんだけどなー今週と来週しか全体合同はないんでみんなおっかなくないのかな。私だったら来ないと怖いっす。

でも出席した合唱の人達は結構頼もしかったしソリストも大変美声だったのでこれからのリハーサルも楽しみ。

さてリハーサルでは弾くとこが少ないピアノ&チェレスタ奏者ですが休みの間に「ショスタコすごいなー」と思うことが多いです。もちろんショスタコの書く音楽の圧とかパワフルさとか繊細さとか、色々あるのですがやっぱり楽器使いというか交響曲を書く上で色んな楽器をどう動員しているか、活躍させてるかというところで惚れ直すことが多いです。オケの上から下まで、前から後ろまで隅々のいろんな楽器全部にとって弾きごたえがあって弾いて楽しく聴いて楽しく、というのはやっぱりすごい作曲家の証だと覆います。

ということで今日はオケの楽器群ごとに(合唱・声楽は今回割愛)ショスタコのすごさを語ってみたいと思います。

(1)ショスタコの弦楽器

15つの弦楽四重奏曲を筆頭にオケ以外でも弦楽器を使う作品をいっぱい書いてるショスタコ。ただオケでは各弦楽器の人数も多くその「群」の力を発揮させるような使い方が多いです。一糸乱れぬその動きは日本でやってる「集団行動」にもちょっと似てますがそれよりもエネルギッシュで荒々しいパートが多く。それからショスタコのユダヤ風スタイルの音楽は弦楽器の活躍で成り立ってるようなもの。さらに対照的に交響曲第5番第3楽章みたいなソフトな曲でのミステリアスで繊細なキャラクターもお手の物。空間の広がりを感じさせる弦パートです。

弦がオススメのオケタコ曲: 交響曲5番第3楽章、交響曲第11番第2楽章、交響曲第14番第8楽章

(2)ショスタコの木管楽器

今日のリハーサルではピッコロ不在だったのですが第4楽章の大音量のクライマックスで上にピッコロの鋭い爆音が乗っかってないと本当に魂が抜けたみたいですね。戦で言えば急襲の先鋒。

ショスタコの書く木管パートはそもそもこの楽器群がそれぞれ全く違う音を出すことを強く感じさせますね。ソロ単位ではものすごい適材適所みたいにメロディーもサポートも音色を使い分けて、木管楽器全体として使うときはその音の組み合わせの妙をうまく合わせた「個」のアンサンブル。どうしても金管とかが目立ちがちなんだけどショスタコの書く木管パートってちゃんと聴いてみると結構かっこいい。

木管がオススメのオケタコ曲: 交響曲第9番第2、3楽章、交響曲第13番第2楽章、交響曲第15番第3楽章

(3)ショスタコの金管楽器

ショスタコといえばまずは金管楽器ブワーみたいなイメージがあります。ブワーかどうかはともかく一番目立って派手にいっぱい活躍してることには変わりない。特にクライマックス的なとこでのかっこよさったらショスタコの音楽の代名詞にそりゃなるわ。弾いてる人たち決まって楽しそうだし聴いてて楽しいし。個人的なツボは不協和音を吹く金管だったり、サポートに回る時のホルン軍団の一歩下がった手堅さだったり。メロディーもいいけどとにかく和音が格好いい。主役でもありながらしっかり縁の下の力持ちもしている格好良さ。

金管がオススメのオケタコ曲: 交響曲第5番第4楽章、交響曲第7番第1楽章、交響曲第13番第1楽章、交響曲第15番第2楽章

(4)ショスタコの打楽器

ショスタコの曲で打楽器の花形というとティンパ二の他にスネアドラムもイメージが強いですかね。スネアはミリタリーでパワフルでフルオケを貫通する厳しい音と爽快なリズム。ティンパニは丸いけど心臓の芯を突くような響きがあります。ただ他の打楽器も出番は多いしものすごい活躍。派手にクライマックスではじけるシンバル、的確に響きを爆発させる銅鑼や深みで鈍く響くバスドラム、弱音からクライマックスまで出番が結構多い木琴や鐘、などなど。ショスタコの音楽の多彩な癖のあるキャラクターの表現には欠かせない楽器群ですね。

打楽器がオススメのオケタコ曲: 交響曲第11番第2、4楽章、交響曲第13番第3、4楽章、好局羽曲第14番第5楽章

(5)ショスタコの周辺楽器

ハープとかピアノとかチェレスタとかをまとめて自分はこう呼んでます。もちろんショスタコはこういう楽器にも活躍の場が多いです。とはいえハープは派手なアルペジオとかはなく低音中心に伴奏が多いので弾いてて楽しいのかはちょっとわからない。ただその伴奏の和音の響きはすっごい好きです。繊細でひんやりした空気にぽん、と和音を添えたその色彩がたまらない。

音が少ないのはピアノ・チェレスタも同じく。ただその少ない音の存在感は抜群。弾いたらソロで堂々と主役と名乗っていいみたいなとこも多い。なので是非是非聞き逃さないで欲しいです。

周辺楽器がオススメのオケタコ曲: 交響曲第1番第2楽章、交響曲第5番第1、3楽章、交響曲第14番第4楽章

こうやって文章として書いてみると「他の作曲家もそうだ!当たり前だろう!」みたいな声も出そうですが改めて念頭に置いて聴いてみるとなんかすごいのが分かると思います。

2週間後にはHamer Hallで本番(あ、お知らせしないと)。ショスタコのすごいとこたくさんの人に知ってもらいたいです。

今日の一曲: ドミトリ・ショスタコーヴィチ 交響曲第13番「バビ・ヤール」 第4楽章「恐怖」

いやあ5つある楽章の中でリハーサルしてて一番熱いのがこれです。私が弾く部分は少ないのですが、改めて肌で感じるほど近くで聴いてじっくりリハーサルしてみると感じるところが色々。強烈です。

なにが強烈って(1)最初のティンパニ→銅鑼→バスドラムの響きが腹辺りにダイレクトでそれぞれくる(2)曲の暗さ半端ない!(3)歌詞の詩の内容がリアルな怖さ(4)そしてその詩の内容をより伝えるためか合唱とかもメロディーに乗せてない箇所がいくつかあって余計に怖い。

ただその怖さと暗さはほんとたまらない。打楽器も合唱もテューバのソロも途中のファンファーレもあとピアノのパートも。むしろメロディー以外のところを聴くとその深い闇の淵がより味わえて面白いかも。

ところでこの楽章、今日の合唱(少人数)とのリハーサルで「指揮者のスコアにもミニスコアにもオケパートにも書いてなくて録音でも歌われてなくて(うちの手持ちでも確認済)、でも合唱のパートにだけ書かれてるので歌うことにした」という部分があることが判明。リハーサル番号106の3~5小節目、スコアにはティンパニソロとなってるところなのですが、ティンパニソロとユニゾンで歌うようになってるそう。

歌詞は合唱の最初のエントリー&クライマックス後最初の合唱エントリーと同じく「ロシアでは恐怖が死に絶えている」と歌うそうで。そう言われれば確かに音もほぼ同じでリズムも同じ。

実際ショスタコがどう意図してるかは分からないのですが、歌わない明確な理由はなさそう。強いていれば既に最初と後半2箇所でこのフレーズ歌ってるから3回はやりすぎかも?ティンパニのソロで匂わすだけの方がいいかも?みたいなことはあるかな。

リンクする録音は色々試聴してみたんですけど試聴範囲がみんな曲の最初の方でソロの歌も聴けないしほぼ低音打楽器+低音弦楽器+テューバくらいしかきこえないのがこの楽章の難点。とはいえ解釈にものすごい幅が出るような感じもないと思うので録音を選ぶときは他の楽章を参考に。

しかし合唱とソリスト(バリトン歌手)と一緒のリハーサルなのに合唱が30人以下だった!

(パンフには180人男声合唱と書いてある)

父の日だししょうがないんだけどなー今週と来週しか全体合同はないんでみんなおっかなくないのかな。私だったら来ないと怖いっす。

でも出席した合唱の人達は結構頼もしかったしソリストも大変美声だったのでこれからのリハーサルも楽しみ。

さてリハーサルでは弾くとこが少ないピアノ&チェレスタ奏者ですが休みの間に「ショスタコすごいなー」と思うことが多いです。もちろんショスタコの書く音楽の圧とかパワフルさとか繊細さとか、色々あるのですがやっぱり楽器使いというか交響曲を書く上で色んな楽器をどう動員しているか、活躍させてるかというところで惚れ直すことが多いです。オケの上から下まで、前から後ろまで隅々のいろんな楽器全部にとって弾きごたえがあって弾いて楽しく聴いて楽しく、というのはやっぱりすごい作曲家の証だと覆います。

ということで今日はオケの楽器群ごとに(合唱・声楽は今回割愛)ショスタコのすごさを語ってみたいと思います。

(1)ショスタコの弦楽器

15つの弦楽四重奏曲を筆頭にオケ以外でも弦楽器を使う作品をいっぱい書いてるショスタコ。ただオケでは各弦楽器の人数も多くその「群」の力を発揮させるような使い方が多いです。一糸乱れぬその動きは日本でやってる「集団行動」にもちょっと似てますがそれよりもエネルギッシュで荒々しいパートが多く。それからショスタコのユダヤ風スタイルの音楽は弦楽器の活躍で成り立ってるようなもの。さらに対照的に交響曲第5番第3楽章みたいなソフトな曲でのミステリアスで繊細なキャラクターもお手の物。空間の広がりを感じさせる弦パートです。

弦がオススメのオケタコ曲: 交響曲5番第3楽章、交響曲第11番第2楽章、交響曲第14番第8楽章

(2)ショスタコの木管楽器

今日のリハーサルではピッコロ不在だったのですが第4楽章の大音量のクライマックスで上にピッコロの鋭い爆音が乗っかってないと本当に魂が抜けたみたいですね。戦で言えば急襲の先鋒。

ショスタコの書く木管パートはそもそもこの楽器群がそれぞれ全く違う音を出すことを強く感じさせますね。ソロ単位ではものすごい適材適所みたいにメロディーもサポートも音色を使い分けて、木管楽器全体として使うときはその音の組み合わせの妙をうまく合わせた「個」のアンサンブル。どうしても金管とかが目立ちがちなんだけどショスタコの書く木管パートってちゃんと聴いてみると結構かっこいい。

木管がオススメのオケタコ曲: 交響曲第9番第2、3楽章、交響曲第13番第2楽章、交響曲第15番第3楽章

(3)ショスタコの金管楽器

ショスタコといえばまずは金管楽器ブワーみたいなイメージがあります。ブワーかどうかはともかく一番目立って派手にいっぱい活躍してることには変わりない。特にクライマックス的なとこでのかっこよさったらショスタコの音楽の代名詞にそりゃなるわ。弾いてる人たち決まって楽しそうだし聴いてて楽しいし。個人的なツボは不協和音を吹く金管だったり、サポートに回る時のホルン軍団の一歩下がった手堅さだったり。メロディーもいいけどとにかく和音が格好いい。主役でもありながらしっかり縁の下の力持ちもしている格好良さ。

金管がオススメのオケタコ曲: 交響曲第5番第4楽章、交響曲第7番第1楽章、交響曲第13番第1楽章、交響曲第15番第2楽章

(4)ショスタコの打楽器

ショスタコの曲で打楽器の花形というとティンパ二の他にスネアドラムもイメージが強いですかね。スネアはミリタリーでパワフルでフルオケを貫通する厳しい音と爽快なリズム。ティンパニは丸いけど心臓の芯を突くような響きがあります。ただ他の打楽器も出番は多いしものすごい活躍。派手にクライマックスではじけるシンバル、的確に響きを爆発させる銅鑼や深みで鈍く響くバスドラム、弱音からクライマックスまで出番が結構多い木琴や鐘、などなど。ショスタコの音楽の多彩な癖のあるキャラクターの表現には欠かせない楽器群ですね。

打楽器がオススメのオケタコ曲: 交響曲第11番第2、4楽章、交響曲第13番第3、4楽章、好局羽曲第14番第5楽章

(5)ショスタコの周辺楽器

ハープとかピアノとかチェレスタとかをまとめて自分はこう呼んでます。もちろんショスタコはこういう楽器にも活躍の場が多いです。とはいえハープは派手なアルペジオとかはなく低音中心に伴奏が多いので弾いてて楽しいのかはちょっとわからない。ただその伴奏の和音の響きはすっごい好きです。繊細でひんやりした空気にぽん、と和音を添えたその色彩がたまらない。

音が少ないのはピアノ・チェレスタも同じく。ただその少ない音の存在感は抜群。弾いたらソロで堂々と主役と名乗っていいみたいなとこも多い。なので是非是非聞き逃さないで欲しいです。

周辺楽器がオススメのオケタコ曲: 交響曲第1番第2楽章、交響曲第5番第1、3楽章、交響曲第14番第4楽章

こうやって文章として書いてみると「他の作曲家もそうだ!当たり前だろう!」みたいな声も出そうですが改めて念頭に置いて聴いてみるとなんかすごいのが分かると思います。

2週間後にはHamer Hallで本番(あ、お知らせしないと)。ショスタコのすごいとこたくさんの人に知ってもらいたいです。

今日の一曲: ドミトリ・ショスタコーヴィチ 交響曲第13番「バビ・ヤール」 第4楽章「恐怖」

いやあ5つある楽章の中でリハーサルしてて一番熱いのがこれです。私が弾く部分は少ないのですが、改めて肌で感じるほど近くで聴いてじっくりリハーサルしてみると感じるところが色々。強烈です。

なにが強烈って(1)最初のティンパニ→銅鑼→バスドラムの響きが腹辺りにダイレクトでそれぞれくる(2)曲の暗さ半端ない!(3)歌詞の詩の内容がリアルな怖さ(4)そしてその詩の内容をより伝えるためか合唱とかもメロディーに乗せてない箇所がいくつかあって余計に怖い。

ただその怖さと暗さはほんとたまらない。打楽器も合唱もテューバのソロも途中のファンファーレもあとピアノのパートも。むしろメロディー以外のところを聴くとその深い闇の淵がより味わえて面白いかも。

ところでこの楽章、今日の合唱(少人数)とのリハーサルで「指揮者のスコアにもミニスコアにもオケパートにも書いてなくて録音でも歌われてなくて(うちの手持ちでも確認済)、でも合唱のパートにだけ書かれてるので歌うことにした」という部分があることが判明。リハーサル番号106の3~5小節目、スコアにはティンパニソロとなってるところなのですが、ティンパニソロとユニゾンで歌うようになってるそう。

歌詞は合唱の最初のエントリー&クライマックス後最初の合唱エントリーと同じく「ロシアでは恐怖が死に絶えている」と歌うそうで。そう言われれば確かに音もほぼ同じでリズムも同じ。

実際ショスタコがどう意図してるかは分からないのですが、歌わない明確な理由はなさそう。強いていれば既に最初と後半2箇所でこのフレーズ歌ってるから3回はやりすぎかも?ティンパニのソロで匂わすだけの方がいいかも?みたいなことはあるかな。

リンクする録音は色々試聴してみたんですけど試聴範囲がみんな曲の最初の方でソロの歌も聴けないしほぼ低音打楽器+低音弦楽器+テューバくらいしかきこえないのがこの楽章の難点。とはいえ解釈にものすごい幅が出るような感じもないと思うので録音を選ぶときは他の楽章を参考に。

前回のエントリーに拍手ありがとうございます。

今週はなんか夜にかけてネットが一部遅かったり(なぜ全部でないかは不明)で書きたいことがあったのに昨日のコンサートの感想を書くターンになってしまった。書きたいことがあったのに&それなりに準備もしていたのに(強調)。

昨日のコンサートはピアノ友人が出演だったのですがちょっと変わった趣旨のコンサートで。

Collingwood Arts Precinctという普段は何に使われてるかちょっと分からない(行った時点で大分真っ暗だったのでそもそもどういう場所だかも分からなかった)場所でクラシックの室内楽コンサートとエレクトロニクスの演奏を組み合わせた多分新しい試み。今回が1回目であと2回やるようです。

室内楽コンサートの方のプログラムはこんな感じでした。

ルートヴィッヒ・ファン・ベートーヴェン ピアノソナタ第14番「月光」(ピアノ:Tristan Lee)

アルヴォ・ペルト 「Spiegel im Spiegel」(+チェロ:Blair Harris)

ドミトリ・ショスタコーヴィチ ピアノ三重奏曲第2番(+バイオリン:Franscesca Hiew)

一人ずつ増えてくプログラムですが同時に月光とペルトは繰り返されるアルペジオという共通点もあり。(余談ですがショスタコのビオラソナタのエンディングは月光ソナタをモチーフにしてるので月光とそれの組み合わせもいつか聴いてみたいなあ。あとあれ、まなざし1番もアルペジオでないにしてもちょっと似てる??)

聴衆には結構クラシックコンサート普段から来てるわけでなさそうと思われる若い人が多かったため月光は手探りな感じであまり間を置かない感じの演奏でした。間はあったほうが好みだけどこればかりはしょうがない。聴衆含めた環境を読むのも生演奏の大変なとこです。

ただ演奏が進んでみるとペルトのゆっくりで静かなのもショスタコの(スローな楽章も含めた)かなり長い塊の演奏もちゃんと(というのも失礼ですが)聴いてて結果かなり受けがよかったように思えました。

クラシックやってる人以外ではショスタコやペルトなんて知ってる人あんまりいないだろうけどこれを聴いて「これ好き!」と思った人が一人でもいるといいなあ。特にショスタコはクラシック音楽の(一般の)概念を良い意味で木っ端みじんに破壊してくれる音楽なので(笑)

今回演奏してたバイオリンの人もチェロの人も名前聞くのも初めての人達だったのですが上手かったですねー。リハーサル回数もかなり限られてたらしいですがそれが全く感じられないほどのアンサンブルのぴったりさ。ピアノ三重奏は個が3人、個として合わさるアンサンブルなので個の相性が良いとこんなミラクルにもなるのかな。

そして弦がワイルドだった。そりゃあショスタコですからワイルドな演奏が楽しい。むしろピアノがワイルドさで負けてたくらい(奏者の人の良さなんです、そこはきっと)。

最近のコンサートでは楽譜をタブレット(だいぶ大きいサイズのが出てきてますからね)で表示して使う人も増えましたが今回のバイオリニストは楽譜立てにタブレットを置いて、さらに床の上に別の端末(携帯?)を置いて足(靴のかかと)で踏むことでページをめくる仕組みを採用してました。すごいなあ。踏んで割れちゃわないか心配。あとそのかかとにはなんか加工がしてあるのか、そのままでも認識するのか。

電子機器ついでですが今回のコンサートはドリンク購入にカードが使えるのも若い人向けコンサートでは嬉しい配慮でしたね。コンサート用の場所(ホールとか)でないとこではチケットにもドリンクにもキャッシュが中心のことが多いので。実際の負担とかどうなんだろう、地味に気になるところです。

さて明日はオケのリハーサル。合唱と一緒の初リハーサルです。そこからまた来週ばたばたするのですが書きたかったブログの諸々も書きたいです。一つはリハーサルの感想と兼ねられるんですがもう一つも。

今日の一曲: ルートヴィッヒ・ファン・ベートーヴェン ピアノソナタ第14番「月光」 第2楽章

ショスタコと思った?残念、ベートーヴェンです。自分にはなかなか珍しいパターンですが明日のリハーサル感想にショスタコ使うのでこのチョイス。

昔々この曲を弾いてたときから「月光」の二つ名は有名な第1楽章よりも第2楽章に合うんじゃないかなーと思ってましたが今もそれは変わらず。光の性質とか色?みたいなのがお月様っぽいんですよね。そう思ってる人結構いるんじゃないかな、いないのかな。

3つ楽章があるうちのいわばこれが「スケルツォ」楽章なのですがスケルツォ的な軽さとはちょっと縁遠いこの楽章。そもそもベートーヴェンが聴覚をなくしていく中で書いた曲で、もともとlightheartedな性格の人でもないのでどこかシリアスなトーンがある曲調です。ただ両隣の楽章にある(それぞれ性質の違う)緊張よりは心が軽めかな。

そもそも私はスケルツォはちょっと重さがあるのが好きなので(マーラーにしろショスタコにしろその他色々)こういう曲は聴くにもしっとり、弾くにも心に親しみやすい。特にトリオのオクターブの人間的な暖かみと重みがいい。ベートーヴェンの右手・左手をずらすリズム(いろんなピアノソナタに出てきます)も心地良い。もっとこういう曲があってもいいなあ、と思いつつ唯一つみたいな存在もまた特別で。

ベートーヴェンは最近(前述友人の演奏が好きなのもあり)自分で弾くことに対してモチベーションはほんと無いのですが、でも何かのはずみで月光ソナタは弾くかなあと思ってます。友人、そして親友が弾くのを聴いて自分なりにこだわりたいことがあったり、どうも思うことがあるようなので。あとタイトルが付いてると他の曲と組み合わせやすいですよね、特に「月光」みたいなタイトルだと。さんざん若い時に弾いてはいるので実現するかはわかりませんが・・・

ということで今回は「リサイタルの生録音」でこの曲を生で、そして他の曲と組み合わせて(コンビネーションとか奏者のチョイスも合わせて)楽しむような録音をリンクしてみました。

この録音は・・・どうだろうなあ、私が見ると「That escalated quickly」というミームを思い出すのですが(笑)キーシンだからちゃんとなってるんだろうなあ。ブラームスもすごそう。

今週はなんか夜にかけてネットが一部遅かったり(なぜ全部でないかは不明)で書きたいことがあったのに昨日のコンサートの感想を書くターンになってしまった。書きたいことがあったのに&それなりに準備もしていたのに(強調)。

昨日のコンサートはピアノ友人が出演だったのですがちょっと変わった趣旨のコンサートで。

Collingwood Arts Precinctという普段は何に使われてるかちょっと分からない(行った時点で大分真っ暗だったのでそもそもどういう場所だかも分からなかった)場所でクラシックの室内楽コンサートとエレクトロニクスの演奏を組み合わせた多分新しい試み。今回が1回目であと2回やるようです。

室内楽コンサートの方のプログラムはこんな感じでした。

ルートヴィッヒ・ファン・ベートーヴェン ピアノソナタ第14番「月光」(ピアノ:Tristan Lee)

アルヴォ・ペルト 「Spiegel im Spiegel」(+チェロ:Blair Harris)

ドミトリ・ショスタコーヴィチ ピアノ三重奏曲第2番(+バイオリン:Franscesca Hiew)

一人ずつ増えてくプログラムですが同時に月光とペルトは繰り返されるアルペジオという共通点もあり。(余談ですがショスタコのビオラソナタのエンディングは月光ソナタをモチーフにしてるので月光とそれの組み合わせもいつか聴いてみたいなあ。あとあれ、まなざし1番もアルペジオでないにしてもちょっと似てる??)

聴衆には結構クラシックコンサート普段から来てるわけでなさそうと思われる若い人が多かったため月光は手探りな感じであまり間を置かない感じの演奏でした。間はあったほうが好みだけどこればかりはしょうがない。聴衆含めた環境を読むのも生演奏の大変なとこです。

ただ演奏が進んでみるとペルトのゆっくりで静かなのもショスタコの(スローな楽章も含めた)かなり長い塊の演奏もちゃんと(というのも失礼ですが)聴いてて結果かなり受けがよかったように思えました。

クラシックやってる人以外ではショスタコやペルトなんて知ってる人あんまりいないだろうけどこれを聴いて「これ好き!」と思った人が一人でもいるといいなあ。特にショスタコはクラシック音楽の(一般の)概念を良い意味で木っ端みじんに破壊してくれる音楽なので(笑)

今回演奏してたバイオリンの人もチェロの人も名前聞くのも初めての人達だったのですが上手かったですねー。リハーサル回数もかなり限られてたらしいですがそれが全く感じられないほどのアンサンブルのぴったりさ。ピアノ三重奏は個が3人、個として合わさるアンサンブルなので個の相性が良いとこんなミラクルにもなるのかな。

そして弦がワイルドだった。そりゃあショスタコですからワイルドな演奏が楽しい。むしろピアノがワイルドさで負けてたくらい(奏者の人の良さなんです、そこはきっと)。

最近のコンサートでは楽譜をタブレット(だいぶ大きいサイズのが出てきてますからね)で表示して使う人も増えましたが今回のバイオリニストは楽譜立てにタブレットを置いて、さらに床の上に別の端末(携帯?)を置いて足(靴のかかと)で踏むことでページをめくる仕組みを採用してました。すごいなあ。踏んで割れちゃわないか心配。あとそのかかとにはなんか加工がしてあるのか、そのままでも認識するのか。

電子機器ついでですが今回のコンサートはドリンク購入にカードが使えるのも若い人向けコンサートでは嬉しい配慮でしたね。コンサート用の場所(ホールとか)でないとこではチケットにもドリンクにもキャッシュが中心のことが多いので。実際の負担とかどうなんだろう、地味に気になるところです。

さて明日はオケのリハーサル。合唱と一緒の初リハーサルです。そこからまた来週ばたばたするのですが書きたかったブログの諸々も書きたいです。一つはリハーサルの感想と兼ねられるんですがもう一つも。

今日の一曲: ルートヴィッヒ・ファン・ベートーヴェン ピアノソナタ第14番「月光」 第2楽章

ショスタコと思った?残念、ベートーヴェンです。自分にはなかなか珍しいパターンですが明日のリハーサル感想にショスタコ使うのでこのチョイス。

昔々この曲を弾いてたときから「月光」の二つ名は有名な第1楽章よりも第2楽章に合うんじゃないかなーと思ってましたが今もそれは変わらず。光の性質とか色?みたいなのがお月様っぽいんですよね。そう思ってる人結構いるんじゃないかな、いないのかな。

3つ楽章があるうちのいわばこれが「スケルツォ」楽章なのですがスケルツォ的な軽さとはちょっと縁遠いこの楽章。そもそもベートーヴェンが聴覚をなくしていく中で書いた曲で、もともとlightheartedな性格の人でもないのでどこかシリアスなトーンがある曲調です。ただ両隣の楽章にある(それぞれ性質の違う)緊張よりは心が軽めかな。

そもそも私はスケルツォはちょっと重さがあるのが好きなので(マーラーにしろショスタコにしろその他色々)こういう曲は聴くにもしっとり、弾くにも心に親しみやすい。特にトリオのオクターブの人間的な暖かみと重みがいい。ベートーヴェンの右手・左手をずらすリズム(いろんなピアノソナタに出てきます)も心地良い。もっとこういう曲があってもいいなあ、と思いつつ唯一つみたいな存在もまた特別で。

ベートーヴェンは最近(前述友人の演奏が好きなのもあり)自分で弾くことに対してモチベーションはほんと無いのですが、でも何かのはずみで月光ソナタは弾くかなあと思ってます。友人、そして親友が弾くのを聴いて自分なりにこだわりたいことがあったり、どうも思うことがあるようなので。あとタイトルが付いてると他の曲と組み合わせやすいですよね、特に「月光」みたいなタイトルだと。さんざん若い時に弾いてはいるので実現するかはわかりませんが・・・

ということで今回は「リサイタルの生録音」でこの曲を生で、そして他の曲と組み合わせて(コンビネーションとか奏者のチョイスも合わせて)楽しむような録音をリンクしてみました。

この録音は・・・どうだろうなあ、私が見ると「That escalated quickly」というミームを思い出すのですが(笑)キーシンだからちゃんとなってるんだろうなあ。ブラームスもすごそう。

忙しかったあとにあんまり書くことがなくて間があいてしまいましたが決して暇ではなかった1週間でしたこんばんは。

一時帰国プランニングも自分の分・友人合流後のことも含めかなり進んできました。色々面白いもの見せられるといいなー。楽しみです。

もうちょっとまとまったらこちらで「こんなことが楽しみ」エントリーをやりたいとこ。

さて未だに毎日(分)万年筆コミュで一日一筆続けてます。

和歌を自分で翻訳したり曹丕の「燕歌行」の英訳をなんとか探したあげく漢文和文英文で手書きしたり見たことない名言にあったり本当に楽しいです。

それで確かに万年筆を毎日使うようになったのですが逆に色んな万年筆を使うので個々の万年筆のインクの減りはむしろ遅くなったかも・・・?あれ?

あとTWSBIだったりエラボーだったり容量が多い万年筆使うようになったってのもあるかな。

そんなこんなでやっと昨日数本インク色替えるべく洗浄しました。

ついでに手持ちの色んなインク(サンプルなど含め)を色んなペンで試してみたり。やっぱり同じインクでも万年筆によって見え方とか相性とかかなりありますね。

例えばラミーのサファリとアルスターはニブの個体差がすごいらしいのですがうちの子はEFとは思えない太さでしかもインクが薄めに出て、そのかわり濃淡がかなり出る。エーデルシュタインのアクアマリンとはかなり相性が悪いのですが明るめのビビッドな色は綺麗にグラデーションが出て素敵。

そうやって試したり考えたりしてると定期的に頭の中でインク迷子になるんですよねえ。

今日はRobert Osterのブルー周りをどうしようかと悩んでたり。

ボトルで入手したBondi Blue、それからその後にでたBlue Water Ice(サンプル所持)とSoda Pop Blue(未所持)が気になってます。どれも綺麗なブルーで赤く光るsheenがかなり強く出て、大差はないように見えてペンや照明で変わってくることもあったり、「ほぼ同じだからどれでもいいや」とは言えないこだわりが出てきてしまう。

とはいえインクの話をするのにちゃんとした画像もないと伝わりにくいですね。

いつかしなきゃしなきゃとは思ってるのですが、そのうちきちんと手書き見本を作ってRobert Osterのインクの紹介エントリーをやりたいです。結構似た色のインクもあるのですがそれ以上にものすごい広い範囲で面白い色をカバーしてるよーとか。

色もいいし扱いやすいインクだけど耐水性とか摩擦耐性がちと心配だけど新しく開発されたアート用兼用のインクシリーズ(ほぼ同じ色が揃ってる)だとそこんとこどうなんだろうーとか。

詳しくないしそこまで色も揃えられないながらちょろっと布教活動していなと思ってます。

それでこっちで買いたいインクも数色あるのに日本でも欲しいインクがあったり。割れ物だし頼まれインクも出てくるだろうし最小限にとどめたいところ。そして本体も一本は買って帰りたいですし。

今の所自分にとってはインク>万年筆で、いくつか欲しい・使いたい色がスムーズで綺麗に使えてぴったりな(もちろん書きやすさも大事)万年筆が欲しい、という欲の表れ方なようです。

仕事でとか勉強でとか万年筆の用途が決まってない分インクもペンもちょっと迷走気味ですがはまって1年(+α)で使いやすい色、好きな色、そして書きやすくて好みの万年筆の方向性が出るといいなと思ってます。

・・・さて明日のお題(外国文学)で上記曹丕の詩を探す&書くのに労力をものすごい費やして(エラボーで書いたのですが英文は力入れずすらすら書けるのに知らない漢字が結構あったりで漢文和文は手が疲れました)明後日から残り3日のお題がまだ全然決まってません。どうしよう。

ちなみに曹丕の「燕歌行」は先月の曹植(七歩詩)と比較も兼ねて選んだのですがなんとなく好きな作風と思いました。今後も日本語英語含め探したいです。あとこの流れだと来月はどっかで曹操の詩を書くことになるか?それがねじこめるかどうか含めどんなお題が出るか楽しみ。

今日の一曲: Silk Road Ensemble 「Vocussion」

シルクロード・アンサンブルの「New Impossibilities」というアルバム収録の曲。

ipodはよく完全シャッフルで聞いてるのですがこの曲とケチャのサンプルトラック(なんか父が持ってるいろんなアジア周りの民族音楽のサンプルコレクション的なCDに入ってる)が同じ日に回ってきて声が打楽器として機能するあたり確かに父の言う通りケチャと近いよなーと思ったのでなんとなくチョイスしてみました。

とはいえ私の知ってるケチャは集団の力というか同じリズムを複数人数が奏でる(歌う)のを組み合わせた「群」の力強さが印象的で、このVocussionはソロが活躍して即興的な性質があるのが違うとこかな。そういう面ではジャズのアンサンブルの方に近いのか。

あとこのシンプルな打楽器+声でのパーカッションという骨組みで色んな文化の音楽を組み合わせる自由度があるのが面白いですね。そうやって考えるとリズムだったり言葉でない声の表現だったり、世界中の文化に共通する要素は結構多いのかも。音楽が言語として厳密に機能するかというとそうではないのかもしれないけどそういう共通要素から音楽を通じて言語や文化が繋がることは普通にあるはず。

うーん試聴ありのリンクがなかったけどとりあえず録音はこのアルバム。たしかこれバージョンがいくつかあってボーナストラックが各々違ったような?何はともあれAmbush from Ten Sidesとかゴリホフとか聴き所たくさんのCDです。

一時帰国プランニングも自分の分・友人合流後のことも含めかなり進んできました。色々面白いもの見せられるといいなー。楽しみです。

もうちょっとまとまったらこちらで「こんなことが楽しみ」エントリーをやりたいとこ。

さて未だに毎日(分)万年筆コミュで一日一筆続けてます。

和歌を自分で翻訳したり曹丕の「燕歌行」の英訳をなんとか探したあげく漢文和文英文で手書きしたり見たことない名言にあったり本当に楽しいです。

それで確かに万年筆を毎日使うようになったのですが逆に色んな万年筆を使うので個々の万年筆のインクの減りはむしろ遅くなったかも・・・?あれ?

あとTWSBIだったりエラボーだったり容量が多い万年筆使うようになったってのもあるかな。

そんなこんなでやっと昨日数本インク色替えるべく洗浄しました。

ついでに手持ちの色んなインク(サンプルなど含め)を色んなペンで試してみたり。やっぱり同じインクでも万年筆によって見え方とか相性とかかなりありますね。

例えばラミーのサファリとアルスターはニブの個体差がすごいらしいのですがうちの子はEFとは思えない太さでしかもインクが薄めに出て、そのかわり濃淡がかなり出る。エーデルシュタインのアクアマリンとはかなり相性が悪いのですが明るめのビビッドな色は綺麗にグラデーションが出て素敵。

そうやって試したり考えたりしてると定期的に頭の中でインク迷子になるんですよねえ。

今日はRobert Osterのブルー周りをどうしようかと悩んでたり。

ボトルで入手したBondi Blue、それからその後にでたBlue Water Ice(サンプル所持)とSoda Pop Blue(未所持)が気になってます。どれも綺麗なブルーで赤く光るsheenがかなり強く出て、大差はないように見えてペンや照明で変わってくることもあったり、「ほぼ同じだからどれでもいいや」とは言えないこだわりが出てきてしまう。

とはいえインクの話をするのにちゃんとした画像もないと伝わりにくいですね。

いつかしなきゃしなきゃとは思ってるのですが、そのうちきちんと手書き見本を作ってRobert Osterのインクの紹介エントリーをやりたいです。結構似た色のインクもあるのですがそれ以上にものすごい広い範囲で面白い色をカバーしてるよーとか。

色もいいし扱いやすいインクだけど耐水性とか摩擦耐性がちと心配だけど新しく開発されたアート用兼用のインクシリーズ(ほぼ同じ色が揃ってる)だとそこんとこどうなんだろうーとか。

詳しくないしそこまで色も揃えられないながらちょろっと布教活動していなと思ってます。

それでこっちで買いたいインクも数色あるのに日本でも欲しいインクがあったり。割れ物だし頼まれインクも出てくるだろうし最小限にとどめたいところ。そして本体も一本は買って帰りたいですし。

今の所自分にとってはインク>万年筆で、いくつか欲しい・使いたい色がスムーズで綺麗に使えてぴったりな(もちろん書きやすさも大事)万年筆が欲しい、という欲の表れ方なようです。

仕事でとか勉強でとか万年筆の用途が決まってない分インクもペンもちょっと迷走気味ですがはまって1年(+α)で使いやすい色、好きな色、そして書きやすくて好みの万年筆の方向性が出るといいなと思ってます。

・・・さて明日のお題(外国文学)で上記曹丕の詩を探す&書くのに労力をものすごい費やして(エラボーで書いたのですが英文は力入れずすらすら書けるのに知らない漢字が結構あったりで漢文和文は手が疲れました)明後日から残り3日のお題がまだ全然決まってません。どうしよう。

ちなみに曹丕の「燕歌行」は先月の曹植(七歩詩)と比較も兼ねて選んだのですがなんとなく好きな作風と思いました。今後も日本語英語含め探したいです。あとこの流れだと来月はどっかで曹操の詩を書くことになるか?それがねじこめるかどうか含めどんなお題が出るか楽しみ。

今日の一曲: Silk Road Ensemble 「Vocussion」

シルクロード・アンサンブルの「New Impossibilities」というアルバム収録の曲。

ipodはよく完全シャッフルで聞いてるのですがこの曲とケチャのサンプルトラック(なんか父が持ってるいろんなアジア周りの民族音楽のサンプルコレクション的なCDに入ってる)が同じ日に回ってきて声が打楽器として機能するあたり確かに父の言う通りケチャと近いよなーと思ったのでなんとなくチョイスしてみました。

とはいえ私の知ってるケチャは集団の力というか同じリズムを複数人数が奏でる(歌う)のを組み合わせた「群」の力強さが印象的で、このVocussionはソロが活躍して即興的な性質があるのが違うとこかな。そういう面ではジャズのアンサンブルの方に近いのか。

あとこのシンプルな打楽器+声でのパーカッションという骨組みで色んな文化の音楽を組み合わせる自由度があるのが面白いですね。そうやって考えるとリズムだったり言葉でない声の表現だったり、世界中の文化に共通する要素は結構多いのかも。音楽が言語として厳密に機能するかというとそうではないのかもしれないけどそういう共通要素から音楽を通じて言語や文化が繋がることは普通にあるはず。

うーん試聴ありのリンクがなかったけどとりあえず録音はこのアルバム。たしかこれバージョンがいくつかあってボーナストラックが各々違ったような?何はともあれAmbush from Ten Sidesとかゴリホフとか聴き所たくさんのCDです。