×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ちょっと間が空いてました-。

6月はまだ動けるけど7月ともなると考えも動きも緩慢になってしかもその緩慢度合いが違ってきて全体的に動きにくくなってきました。冬眠に限りなく近い状態。ちょっと日常追いついてないところがでてきてます。暖かくして動き回らないと。

特に夜のおでかけはなかなかしんどいものもあり。ただそこで楽しい諸々が待ってるならば行かなければならない。

一昨日は妹とシティでラーメン(柚子豚骨ラーメンなる緑のラーメンを食べてそこそこ美味しかったです)、そして昨日は友人宅でシャーロックホームズの謎解き。

なんでもあのゲームは元がフランス語らしく(イギリスなんで先を行かれてしまったんだろう)ケース3は翻訳が謎解きに支障を来すほどのなにからしいので3を飛ばして4を解きました。

いやあしてやられた。色々な意味で。前回(ケース2)は結論として間違ってるとこはなかったのですが今回は一部ちょっと事実と違う結論にたどり着いたり。

あと最初は手数ちょっと意識しようとか思ってたのがだんだん行き詰まってくるとやたらめったら色んなところに聞き込みいくことになるし。

あと何よりも今回気づいてなかったゲーム上の仕様(ルールというか仕様)にしてやられてそれがもう腹が立ちましたね(笑)そういうとこも含めてホームズさんの正解がイラッとくる。4手とか5手とかほんと嘘だろう、と思うけど実際説明を聞いてるとちゃんと筋道は通っててさらにイラッときたり。(三国志でいうと郭嘉が話してるのを聞いてるのときっと似てる)

そして今日はまた寒いなかバレエに行ってきました(昼は暖かいときもありますがそうでない時もあり)。

今は昼から通常のレッスン→ビギナーのトウシューズレッスン(不参加)→発表会のリハーサルというスケジュールになってて、トウシューズレッスンの間にストレッチしてるとレッスン後にクールダウンすることの大切さと体を動かしてないと冬はみるみる固まっちゃうことをほんと実感しています。

リハーサルは概ね順調です。一部をのぞいて。というか最初がいかん。マズルカステップがとにかくできない。列の一番後ろで本当によかったと思ってるけどそれでも8月の発表会にはできなきゃいけない。多分頭では分かるようになったはずなんだけどなあ。

そこからはなんとか踊れる範囲の振り付けで、たまに右左間違えることはあっても大体覚えられるような感じ・・・なのですが群舞となると他の人との距離や位置やステージのどこにいくとかどこを回るとか誰と誰の間を通るとか空間認識を問われるのがなかなか大変。

舞台はリハーサルも本番もいつもの教室なのですが観る人も教室内なのでいつものセンターレッスンより小さいスペースで踊らなきゃいけなかったり。

でもまあ本番までにはなんとかなるかなー(特に根拠のない楽観主義)。

とりあえずマズルカステップがんばります。どこで練習しよう。(家の中で練習できるステップは数あれど移動するステップは屋内は厳しい)

今日の一曲: ベンジャミン・ブリテン 「ピーター・グライムズ」より「Now the great Bears and Pleiades」

万年筆の一日一筆的なお題のやつ、ちょこちょこ遅れながらもとりあえず今日まで毎日分書いてます。今日の分はオペラ。得意分野・・・といいたいですがまだまだ。くくりとしては「宗教音楽」とか「歌曲」の方がずっとネタがあるんだけど(ぶつぶつ)

一番やりたかったのがリゲティのLe Grand Macabreなんですが元ドイツ語だし歌詞難しいし翻訳もどうかわからないし、ということで次に思い入れがあると思われるブリテンのピーター・グライムズに。といっても声楽作品全般そうなのですが大体思い入れがあるのは器楽部分。四つの海の間奏曲、大好きです。

そしてブリテンの作品なんでもちろん主人公はピーター・ピアーズが歌うこと想定で書かれてます。今回のこのアリア「Now the great Bears and Pleiades」もピアーズ特化の歌。彼の声は特定の数音でのみ美しい、なんて風に評されたそうですがその数音をこのアリアでは最大限に使ってます。結果とにかくピアーズの声が天使な歌ができあがり。

このオペラって主人公のグライムズが弟子を殺したかどうかはっきりしてない中での村社会の諸々が渦巻いていくあらすじで(ざっくりしすぎました)。作曲家ブリテンもグライムズが有罪か無罪かはっきりさせてないのですが、ブリテンがどう意図しようともこのアリアを筆頭に彼の作風にかかるとグライムズは無罪っぽい感じに聞こえてきちゃうんですよね-。ブリテンお得意の透明さといいますか。

このアリアでもその透明さが全開!してますが村人のざわざわとのその水を打ったような静けさの対照が素敵。さらにアリア最後の方で少しだけいきなり激しくなる部分の狂気的なのとの対比もいい。ブリテンって「静」もいいけど「動」も常人離れした感性があっていいなあ、と改めて思いました(そこら辺がもっと味わいたい場合はOur Hunting FathersのDance of Deathがオススメです)。

リンク録音ももちろんピアーズが歌ってるのを。ジャケットがまたいいですね、灰色の雲の灰色の海。ついでに碇。やっぱ海が身近な音楽はいいですな。

6月はまだ動けるけど7月ともなると考えも動きも緩慢になってしかもその緩慢度合いが違ってきて全体的に動きにくくなってきました。冬眠に限りなく近い状態。ちょっと日常追いついてないところがでてきてます。暖かくして動き回らないと。

特に夜のおでかけはなかなかしんどいものもあり。ただそこで楽しい諸々が待ってるならば行かなければならない。

一昨日は妹とシティでラーメン(柚子豚骨ラーメンなる緑のラーメンを食べてそこそこ美味しかったです)、そして昨日は友人宅でシャーロックホームズの謎解き。

なんでもあのゲームは元がフランス語らしく(イギリスなんで先を行かれてしまったんだろう)ケース3は翻訳が謎解きに支障を来すほどのなにからしいので3を飛ばして4を解きました。

いやあしてやられた。色々な意味で。前回(ケース2)は結論として間違ってるとこはなかったのですが今回は一部ちょっと事実と違う結論にたどり着いたり。

あと最初は手数ちょっと意識しようとか思ってたのがだんだん行き詰まってくるとやたらめったら色んなところに聞き込みいくことになるし。

あと何よりも今回気づいてなかったゲーム上の仕様(ルールというか仕様)にしてやられてそれがもう腹が立ちましたね(笑)そういうとこも含めてホームズさんの正解がイラッとくる。4手とか5手とかほんと嘘だろう、と思うけど実際説明を聞いてるとちゃんと筋道は通っててさらにイラッときたり。(三国志でいうと郭嘉が話してるのを聞いてるのときっと似てる)

そして今日はまた寒いなかバレエに行ってきました(昼は暖かいときもありますがそうでない時もあり)。

今は昼から通常のレッスン→ビギナーのトウシューズレッスン(不参加)→発表会のリハーサルというスケジュールになってて、トウシューズレッスンの間にストレッチしてるとレッスン後にクールダウンすることの大切さと体を動かしてないと冬はみるみる固まっちゃうことをほんと実感しています。

リハーサルは概ね順調です。一部をのぞいて。というか最初がいかん。マズルカステップがとにかくできない。列の一番後ろで本当によかったと思ってるけどそれでも8月の発表会にはできなきゃいけない。多分頭では分かるようになったはずなんだけどなあ。

そこからはなんとか踊れる範囲の振り付けで、たまに右左間違えることはあっても大体覚えられるような感じ・・・なのですが群舞となると他の人との距離や位置やステージのどこにいくとかどこを回るとか誰と誰の間を通るとか空間認識を問われるのがなかなか大変。

舞台はリハーサルも本番もいつもの教室なのですが観る人も教室内なのでいつものセンターレッスンより小さいスペースで踊らなきゃいけなかったり。

でもまあ本番までにはなんとかなるかなー(特に根拠のない楽観主義)。

とりあえずマズルカステップがんばります。どこで練習しよう。(家の中で練習できるステップは数あれど移動するステップは屋内は厳しい)

今日の一曲: ベンジャミン・ブリテン 「ピーター・グライムズ」より「Now the great Bears and Pleiades」

万年筆の一日一筆的なお題のやつ、ちょこちょこ遅れながらもとりあえず今日まで毎日分書いてます。今日の分はオペラ。得意分野・・・といいたいですがまだまだ。くくりとしては「宗教音楽」とか「歌曲」の方がずっとネタがあるんだけど(ぶつぶつ)

一番やりたかったのがリゲティのLe Grand Macabreなんですが元ドイツ語だし歌詞難しいし翻訳もどうかわからないし、ということで次に思い入れがあると思われるブリテンのピーター・グライムズに。といっても声楽作品全般そうなのですが大体思い入れがあるのは器楽部分。四つの海の間奏曲、大好きです。

そしてブリテンの作品なんでもちろん主人公はピーター・ピアーズが歌うこと想定で書かれてます。今回のこのアリア「Now the great Bears and Pleiades」もピアーズ特化の歌。彼の声は特定の数音でのみ美しい、なんて風に評されたそうですがその数音をこのアリアでは最大限に使ってます。結果とにかくピアーズの声が天使な歌ができあがり。

このオペラって主人公のグライムズが弟子を殺したかどうかはっきりしてない中での村社会の諸々が渦巻いていくあらすじで(ざっくりしすぎました)。作曲家ブリテンもグライムズが有罪か無罪かはっきりさせてないのですが、ブリテンがどう意図しようともこのアリアを筆頭に彼の作風にかかるとグライムズは無罪っぽい感じに聞こえてきちゃうんですよね-。ブリテンお得意の透明さといいますか。

このアリアでもその透明さが全開!してますが村人のざわざわとのその水を打ったような静けさの対照が素敵。さらにアリア最後の方で少しだけいきなり激しくなる部分の狂気的なのとの対比もいい。ブリテンって「静」もいいけど「動」も常人離れした感性があっていいなあ、と改めて思いました(そこら辺がもっと味わいたい場合はOur Hunting FathersのDance of Deathがオススメです)。

リンク録音ももちろんピアーズが歌ってるのを。ジャケットがまたいいですね、灰色の雲の灰色の海。ついでに碇。やっぱ海が身近な音楽はいいですな。

PR

前回のエントリーに拍手ありがとうございます。

ああいうpromptがなくても冬はどうも内向きになりがちで(必ずしも悪いことではないですが)、諸々方面そういう日が続いてます。

そんな中でポケモンとも三國志13からも一旦休憩で間をとったのかなんなのか「ポケモン+ノブナガの野望」(略してポケナガ)を最近は遊び進めてます。ユニークもモブも各ブショーに捕まえるポケモン・鍛えるポケモンなどタスクをいちいちメモしてじっくりやり込みプレイ。上記内向きな傾向が影響してるのか作業とも言える遊び方がなんだか心地いい今日この頃です。あと万年筆の用途が増えて。

基本は三国志に代表される中国史(どっちかというと古代方面)ファンなのですが戦国もなんとなく興味があり。その興味が形になり始めたのもこのゲームがきっかけです。英語版なんでブショー名がカタカナ表記以上に読みにくいローマ字表記なのですがだんだんモブの方まで誰が誰かわかっってきたかも。まあゆっくりゆっくりですがね。でも得意なポケモンのタイプが所属勢力や歴史的なエピソードに由来してたりしてポケモン側の設定もかなり助けになってます。

おかげでQさまの戦国回(録画が届いたので観た)ではかなりクイズの答えを知ってるもの、そして聞いたことある人物が増えました。まあテンションがあがりましたね。(ただ中国史の人物が出た問題はもっとテンションあがりましたが)

そういうこともあり日本に行ったらお城も行くようになりました。清洲城、大阪城、松江城、二条城、掛川城、金沢城、くらいかな?もっとあったかな?名古屋城と岐阜城は日本に住んでるときとかなら行ったかも。

清洲城に行ったのがちょうど最近「戦国もっと知りたいな」と思ったきっかけで(その都市は本拠=母の実家周りの城址も車で連れてもらったり)。

そこからちょうどこちらで日本映画祭で「清洲会議」が上映だったり、戦国舞台の作品にはもっと意識して触れようとは思ってるのですがなかなか手が届かなかったり。

今年は一時帰国にこっちの友達を連れてくので一つはお城を見せたいなーと思ってます。郡上のお城とか。名古屋城は一人でも行けるし(ただし現在一部工事中)

日本に住んでなくて長いですがどうしても心情的に戦国は愛知県・岐阜県贔屓。一番最初に好きになったのが織田信長だったり母の実家に一番近い城址が信長の弟の織田長益(織田有楽斎)だったり(去年京都の建仁寺近くにあるお墓見に行きました)、あと母の母方の故郷が郡上で美濃+ポケナガでアーボック使い+諸々生き様&経緯から斎藤道三に思い入れがあったり。

身近なところでゆかりの地を回れると親しみも湧きやすいですしね。

もしも信長の野望本編を遊ぶことがあったら間違いなく尾張・美濃あたりスタートです。いつかそっちも手が回りたい。

ポケナガの話に戻るとポケモン一匹に対してわざが1つで戦略に柔軟さがあんまりないところに主に不便さがあるのですが例えばベストリンク・得意タイプのシステムがすごく好きだったり。

ポケモンとブショーの相性を表す諸々がなんかツボです。例えばノブナガの得意タイプはでんき・ドラゴン(ベストリンクは色々なんか強いポケモンどころが数匹)なんだけど、他にも「黒いポケモン」と相性がよくてそれを探す楽しみだったり相性補完に使えたりが面白い。

ということで今夜もじっくりちまちま。あーあポケモン+三国志(or三國無双)もあったらいいのになーとかいつか戦国無双や信長の野望にも手出したいなーとか思いながら。いつの日になるやら。でもきっとその頃にはもうちょっと知識が付いてるはず。多分。

今日の一曲: フランシス・プーランク ピアノ連弾のためのソナタ 第1楽章「前奏曲」

ピアノ連弾って例えば小さいころピアノやってて先生と(または兄弟姉妹、他の生徒と)連弾する機会は少なからずあるのですが大学~プロレベルになると「しっかりした」レベルとクオリティの連弾作品のレパートリーはそんなに多くなく。

その中でも例えばシューベルトの幻想曲や人生の嵐だったり、ラヴェルのマ・メール・ロワだったり名曲もある中、このプーランクに関しては自分は「迷曲」のカテゴリだと思います。

そもそもプーランクの作風がユーモアとエスプリが光ってる20世紀初頭のフランス音楽で例えば「人生の嵐」みたいなドラマとか深さを求めるのは違うってのは重々承知なんですけど、とにかくこの曲は首をかしげるポイントがちょくちょくある。

レパートリー以外でピアノ連弾が大人になってあんまりやらなくなる理由としては単純に「体が大きくなる」なんてのも関係してるんじゃないかなと思います。大の大人が一つのピアノの椅子に並んでほぼ密着して座るのって抵抗がある人もいれば抵抗がなくてもそんなに心地よくはなさそうで。(私は小さいのでそういう苦労は半減ですが)

それなのにこの曲ときたら曲の冒頭から第1奏者の両手の間に第2奏者の両手が入るようなポジション→第1奏者の左手が第2奏者の右手の和音の中に入るみたいな、どこのツイスターゲームだと言いたくなる姿勢を求めてきたり。

ついでにこの曲を含むプーランクの作品の魅力の一つである突発的にパンチを効かせたり感覚的なテイストだったり、1人でやるならいいんですが(1人でも自分にとっちゃ苦手な要素ですが)2人でそれをタイミング、スタイル共に合わせるのはかなり難しいんじゃないかな。

便利なものでそんなこの曲を実際弾いてる動画はようつべで検索すればどんどん出てきます。楽しそうではあるけどやっぱり大変なんだろうなあ。(当たり前ですが腕が短い方の奏者が第1奏者を務めるようなことはないようですね)

リンクしたのはパスカル・ロジェ夫妻の演奏。(今気づいたんですがテンポ指示Modereなんですね、もっと活発で速い感じかと思ってた)

プーランクは特にピアノ以外の楽器のソナタに名曲が多くてこのアルバムに収録されてる中だと特にフルート、クラリネット、バイオリンのソナタが好きです。なので連弾曲がお気に召さなくても是非そちら聞いてみてください。

ああいうpromptがなくても冬はどうも内向きになりがちで(必ずしも悪いことではないですが)、諸々方面そういう日が続いてます。

そんな中でポケモンとも三國志13からも一旦休憩で間をとったのかなんなのか「ポケモン+ノブナガの野望」(略してポケナガ)を最近は遊び進めてます。ユニークもモブも各ブショーに捕まえるポケモン・鍛えるポケモンなどタスクをいちいちメモしてじっくりやり込みプレイ。上記内向きな傾向が影響してるのか作業とも言える遊び方がなんだか心地いい今日この頃です。あと万年筆の用途が増えて。

基本は三国志に代表される中国史(どっちかというと古代方面)ファンなのですが戦国もなんとなく興味があり。その興味が形になり始めたのもこのゲームがきっかけです。英語版なんでブショー名がカタカナ表記以上に読みにくいローマ字表記なのですがだんだんモブの方まで誰が誰かわかっってきたかも。まあゆっくりゆっくりですがね。でも得意なポケモンのタイプが所属勢力や歴史的なエピソードに由来してたりしてポケモン側の設定もかなり助けになってます。

おかげでQさまの戦国回(録画が届いたので観た)ではかなりクイズの答えを知ってるもの、そして聞いたことある人物が増えました。まあテンションがあがりましたね。(ただ中国史の人物が出た問題はもっとテンションあがりましたが)

そういうこともあり日本に行ったらお城も行くようになりました。清洲城、大阪城、松江城、二条城、掛川城、金沢城、くらいかな?もっとあったかな?名古屋城と岐阜城は日本に住んでるときとかなら行ったかも。

清洲城に行ったのがちょうど最近「戦国もっと知りたいな」と思ったきっかけで(その都市は本拠=母の実家周りの城址も車で連れてもらったり)。

そこからちょうどこちらで日本映画祭で「清洲会議」が上映だったり、戦国舞台の作品にはもっと意識して触れようとは思ってるのですがなかなか手が届かなかったり。

今年は一時帰国にこっちの友達を連れてくので一つはお城を見せたいなーと思ってます。郡上のお城とか。名古屋城は一人でも行けるし(ただし現在一部工事中)

日本に住んでなくて長いですがどうしても心情的に戦国は愛知県・岐阜県贔屓。一番最初に好きになったのが織田信長だったり母の実家に一番近い城址が信長の弟の織田長益(織田有楽斎)だったり(去年京都の建仁寺近くにあるお墓見に行きました)、あと母の母方の故郷が郡上で美濃+ポケナガでアーボック使い+諸々生き様&経緯から斎藤道三に思い入れがあったり。

身近なところでゆかりの地を回れると親しみも湧きやすいですしね。

もしも信長の野望本編を遊ぶことがあったら間違いなく尾張・美濃あたりスタートです。いつかそっちも手が回りたい。

ポケナガの話に戻るとポケモン一匹に対してわざが1つで戦略に柔軟さがあんまりないところに主に不便さがあるのですが例えばベストリンク・得意タイプのシステムがすごく好きだったり。

ポケモンとブショーの相性を表す諸々がなんかツボです。例えばノブナガの得意タイプはでんき・ドラゴン(ベストリンクは色々なんか強いポケモンどころが数匹)なんだけど、他にも「黒いポケモン」と相性がよくてそれを探す楽しみだったり相性補完に使えたりが面白い。

ということで今夜もじっくりちまちま。あーあポケモン+三国志(or三國無双)もあったらいいのになーとかいつか戦国無双や信長の野望にも手出したいなーとか思いながら。いつの日になるやら。でもきっとその頃にはもうちょっと知識が付いてるはず。多分。

今日の一曲: フランシス・プーランク ピアノ連弾のためのソナタ 第1楽章「前奏曲」

ピアノ連弾って例えば小さいころピアノやってて先生と(または兄弟姉妹、他の生徒と)連弾する機会は少なからずあるのですが大学~プロレベルになると「しっかりした」レベルとクオリティの連弾作品のレパートリーはそんなに多くなく。

その中でも例えばシューベルトの幻想曲や人生の嵐だったり、ラヴェルのマ・メール・ロワだったり名曲もある中、このプーランクに関しては自分は「迷曲」のカテゴリだと思います。

そもそもプーランクの作風がユーモアとエスプリが光ってる20世紀初頭のフランス音楽で例えば「人生の嵐」みたいなドラマとか深さを求めるのは違うってのは重々承知なんですけど、とにかくこの曲は首をかしげるポイントがちょくちょくある。

レパートリー以外でピアノ連弾が大人になってあんまりやらなくなる理由としては単純に「体が大きくなる」なんてのも関係してるんじゃないかなと思います。大の大人が一つのピアノの椅子に並んでほぼ密着して座るのって抵抗がある人もいれば抵抗がなくてもそんなに心地よくはなさそうで。(私は小さいのでそういう苦労は半減ですが)

それなのにこの曲ときたら曲の冒頭から第1奏者の両手の間に第2奏者の両手が入るようなポジション→第1奏者の左手が第2奏者の右手の和音の中に入るみたいな、どこのツイスターゲームだと言いたくなる姿勢を求めてきたり。

ついでにこの曲を含むプーランクの作品の魅力の一つである突発的にパンチを効かせたり感覚的なテイストだったり、1人でやるならいいんですが(1人でも自分にとっちゃ苦手な要素ですが)2人でそれをタイミング、スタイル共に合わせるのはかなり難しいんじゃないかな。

便利なものでそんなこの曲を実際弾いてる動画はようつべで検索すればどんどん出てきます。楽しそうではあるけどやっぱり大変なんだろうなあ。(当たり前ですが腕が短い方の奏者が第1奏者を務めるようなことはないようですね)

リンクしたのはパスカル・ロジェ夫妻の演奏。(今気づいたんですがテンポ指示Modereなんですね、もっと活発で速い感じかと思ってた)

プーランクは特にピアノ以外の楽器のソナタに名曲が多くてこのアルバムに収録されてる中だと特にフルート、クラリネット、バイオリンのソナタが好きです。なので連弾曲がお気に召さなくても是非そちら聞いてみてください。

ちょっと昨日コンサートに行って来ました。

とはいってもいつものスタンダードなコンサートでなく特殊なイベントで。

こないだ若くして亡くなった作曲家James Wadeの偲ぶ会といいますか演奏ありの追悼集まりに行って来ました。若干どころか結構場違いかとも思ったのですがそれ以上に作品をまた聴きたかったので。

思ってた通り感情的な場面もあったり苦手感を感じる場でしたが冷静になるとそういう場にもある程度慣れておかないといけないなあと思ったり。でも音楽は確かに聴けても良かったし、誰でも一人の人間と深く関わっていてもその人の特定の側面しか見ていないんだなーということをものすごく実感しました。そこら辺で思うこと色々たくさん。

そして改めてオーストラリアの音楽のいとおしさを再確認したこともあり。

いろんな作曲家に出会ってその作品を聴く機会が多々ある中でそれぞれの作曲家の作風の個性を楽しみながらオーストラリアの音楽に共通する何かを感じたり、世界の片隅のメルボルンで彼らが支え合って活躍してるのを見たり。

オーストラリアの音楽独特の魅力だったり、人が行き来することで音楽に与えられる影響、そしてその両方によって様々な文化を繋ぐポテンシャルとか、そういう事を改めてはっきり感じさせる生き様と作品だったなあ、と。

作風もある意味完成されたものだったけど(2006年くらいのオケ作品の揺るぎなさ凄かったです)それでもまだまだ伸びて広がるはずだっただろうし、これから彼の新しい作品に出会うことはずっとないのかと思うとやっぱり残念です。

彼の作品がこれからもオーストラリア内外で弾かれるのを願い、そしてオーストラリアの音楽を改めて応援して広めるため自分もこれからできることをしていきたいです。

James Wadeの作品を数曲聞きましたがやっぱり一番好きなのは去年Plexusトリオが弾いた「The good rain knows its season」です。そのコンサートでの演奏がpodcastとして豪ABCにリンクがあったのでちょいと貼っておきますね。こちらから。ブラウザだと細かく調整できないのですが20~22分の間に始まってるぽい(20分くらいで曲についての解説があるようです)。

今日の一曲はお休みです。

とはいってもいつものスタンダードなコンサートでなく特殊なイベントで。

こないだ若くして亡くなった作曲家James Wadeの偲ぶ会といいますか演奏ありの追悼集まりに行って来ました。若干どころか結構場違いかとも思ったのですがそれ以上に作品をまた聴きたかったので。

思ってた通り感情的な場面もあったり苦手感を感じる場でしたが冷静になるとそういう場にもある程度慣れておかないといけないなあと思ったり。でも音楽は確かに聴けても良かったし、誰でも一人の人間と深く関わっていてもその人の特定の側面しか見ていないんだなーということをものすごく実感しました。そこら辺で思うこと色々たくさん。

そして改めてオーストラリアの音楽のいとおしさを再確認したこともあり。

いろんな作曲家に出会ってその作品を聴く機会が多々ある中でそれぞれの作曲家の作風の個性を楽しみながらオーストラリアの音楽に共通する何かを感じたり、世界の片隅のメルボルンで彼らが支え合って活躍してるのを見たり。

オーストラリアの音楽独特の魅力だったり、人が行き来することで音楽に与えられる影響、そしてその両方によって様々な文化を繋ぐポテンシャルとか、そういう事を改めてはっきり感じさせる生き様と作品だったなあ、と。

作風もある意味完成されたものだったけど(2006年くらいのオケ作品の揺るぎなさ凄かったです)それでもまだまだ伸びて広がるはずだっただろうし、これから彼の新しい作品に出会うことはずっとないのかと思うとやっぱり残念です。

彼の作品がこれからもオーストラリア内外で弾かれるのを願い、そしてオーストラリアの音楽を改めて応援して広めるため自分もこれからできることをしていきたいです。

James Wadeの作品を数曲聞きましたがやっぱり一番好きなのは去年Plexusトリオが弾いた「The good rain knows its season」です。そのコンサートでの演奏がpodcastとして豪ABCにリンクがあったのでちょいと貼っておきますね。こちらから。ブラウザだと細かく調整できないのですが20~22分の間に始まってるぽい(20分くらいで曲についての解説があるようです)。

今日の一曲はお休みです。

やったー買い物が揃ったぞー!ということでさっそく。

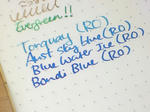

いきなりインクサンプル買ったR(+前ボトルでかったうちの一つ)Robert Osterインクの明るい青の比較をどうぞ。

薄い方からTorquay、Australian Blue Sky、Blue Water Ice、そしてBondi Blue。

これを見て即座に思ったのが「ヤバい、どうしよう全部好きかも」でした。

全部違って全部良い。どの青も素敵だし実際にペンに入れて使いたい。

これはTWSBIのDiamond miniの1.1 mmスタブに入れた試し書きなのですが普通の細い字幅でも綺麗に色がでます。ただ薄いほうがスタブで映える印象。

多分全部常時入れて使うのは無理ですがいずれどれもボトルで揃えたいです。とりあえずお試しとしてボトル買いしたBondi Blueをスタブに入れました。

ちなみにここで使ってるのは同じく買ったトモエリバー紙のノート。紙薄っ!ただ書き心地もいいし何よりインクのsheen(上のインクだとTorquay以外の3色に赤い光が)がものすごい出る。写真でもちょっと写ってる。今後またいいsheenの写真撮ってアップしたいです。

先ほど書いたとおり紙が薄いので96ページとかのノートでもかさばらない。インク抜けはしないけど透けたりする。

この2色もRobert Oster、Caffe CremaとEvergreenです。うちのラミー(サファリの透明)はどうもインク色が淡くでるのですがこれだけ鮮やかな明るい緑だと発色を失わずに色の濃淡が楽しめていいコンビ。

Caffe Cremaの比較対象は今回もコーヒーでなくチャイです。ゴールド系だけど暖かみがあるブラウン。濃淡も細字幅でも良い感じで出ます。写真の万年筆(パイロットMetropolitan)にこないだ入れてた同じRobert OsterのCherry Blossomと似た絶妙さがある。写真の2色もそうですがCaffe Cremaは他のインクとの色の相性もいいようで大変ありがたい。

(さっき書いた透け、見えるかな?)

そしてこちらが誕生日に買ったパイロットのエラボー(英名Falcon)の細軟。

前々から欲しかった一本です。日本語のとめ、はね、はらいなどを書くのに特化した万年筆だそうで。英語圏だと先が開くようにflexして使う人もいますがうちの子はflex厳禁で繊細なタッチを楽しむことにしました。

ちなみにエラボーは樹脂版を友人が持ってるのですがこれは金属製の。樹脂のよりサイズが大きめ(でコンバーターも大きいサイズ)。あと金属製は金属なので今の季節すっごい冷たい!さっきのMetropolitanも、あとTWSBIのミニのグリップも冷たいです)

インクはパイロットの色彩雫の「月夜」でこんどボトルで買って続投予定。美しいブルーブラックでものすごく気に入ってます。ただ他の色でも使ってみたいこの万年筆。

ということで万年筆も10本(こんど集合写真とらにゃ)。次に買うのは日本に行ったときの予定。Cherry Blossomインクに合うペンも欲しいしなあ・・・

それまでにもしかしたらインクのボトルが数色増えるかも。というか多分増える。主にRobert Oster。

今facebookの万年筆コミュで7月の毎日お題に合わせて手書きチャレンジ、みたいのやってるので乗っかってみました。こっちには乗せないですがfacebookの該当スレ+instagram(サイドバーにもリンクしておこう)でアップします。1日は好きな本の最初の1行(オリバー・サックスの「幻覚」)、2日はnursery rhyme(せっかくラテ色のインクがあるんでmuffin manを選びました)、そして3日はSF(萩尾望都「マージナル」から自分で英語にして)。明日はソネットなのですが「えっソネット形式の詩なんかそんなに知らない」と思って好きな詩人を調べたら良く知ってる詩がソネット形式で新しい発見。ちなみに後の方で「日本の作家」というお題もあるのであんまり日本の作品を使い果たさないようにしたいところ。一応昨日と今日でざーっとネタ探ししたけどまだ見当もつかない日があるのでがんばる。

今日の一曲: ベンジャミン・ブリテン 「戦争レクイエム」より「Sanctus」

さっきのお題のやつで改めて実感したのですが詩とか文学作品とかは歌曲由来(またはそこからもう一段跳んだ先)で知ってるのが圧倒的多数ですね。音楽やってなきゃ文学辺り疎かったのだろうか、考えるとちと心配です。

その中でも特に歌曲にはまるきっかけになったブリテンとかクラム辺りには本当感謝感謝です。

明日の手書きのお題、ソネットで書く予定なのはWilfred Owenの「A New Heaven(To-On Active Service)」です。Wilfred Owenはブリテンの戦争レクイエムで知った詩人なのですが戦争レクイエムのいくつかもこの詩も調べてみたらソネット形式だったパターン。ちなみにソネットは14行の詩(どうやら英語に限らない様子)で特定の韻踏みパターンになってます。なのでちゃんと自分の目で見ればよかった(面倒よりも確信が持てなかったのが大きい)。

前に戦争レクイエムの各楽章を紹介した時も書いてますがこの曲はラテン語のレクイエム+Wilfred Owenの戦争の詩を組み合わせていて、どちらも基本暗いのが多い中この楽章はSanctusという伝統的に明るいパートと暗いと言うよりは「虚無」的な性質の対照。

Owenの詩は戦争の残酷さを叫ぶというよりは皮肉も交えながら淡々と訴える感じ。イギリス人のイメージに合ってるかな。レクイエムに入ってる詩もみんな好きですが「A New Heaven」も入れてほしかったなあ。(これも前何回か書いてる)

ブリテンの音楽もSanctusで大げさと言えるほど盛り上がったりソプラノソロが歌う部分で暖かみを出してからの一変してAfter the Lightningがすごい。オケのパートは最小限で主に歌、というか歌の言葉が主役のセットアップ。ブリテンの音楽って派手なとこでもぎちぎちに詰め込まなくて常にスペースがあるのがその透明感の秘密かな。でも間にスペースがあっても重いときはものすごい重いし(このレクイエムの後ろの方とか)、時間と空間の作り方がすごい。

ところでクラシック音楽の外の世界でのWilfred Owenの知名度ってどんなもんなんだろうなあ・・・知名度が低いのか高いのか、はたまた音楽によくある傾向で母国イギリスで良く知られてるけど世界的にはマイナーなのか。オーストラリアではANZAC100周年なんかでちょっとそこら時代の作曲家や詩とかが取り上げられる機会が一時的に増えましたが・・・さてどんなんだろう。

ちなみに今月のお題に「オペラ」も入ってるのでそれもブリテン選ぶつもりです。ピーター・グライムズの中のピーター・ピアーズ特化のアリア。そのときはまた今日の一曲で紹介出来ると良いな。ブリテン好きっす。ブリテンの音楽もそうですし詩のチョイスも。

ということで今回のリンクもピーター・ピアーズが歌ってるやつ(ただタイトルが日本語だった・・・前後に分かれてる「聖なるかな」です)。

いきなりインクサンプル買ったR(+前ボトルでかったうちの一つ)Robert Osterインクの明るい青の比較をどうぞ。

薄い方からTorquay、Australian Blue Sky、Blue Water Ice、そしてBondi Blue。

これを見て即座に思ったのが「ヤバい、どうしよう全部好きかも」でした。

全部違って全部良い。どの青も素敵だし実際にペンに入れて使いたい。

これはTWSBIのDiamond miniの1.1 mmスタブに入れた試し書きなのですが普通の細い字幅でも綺麗に色がでます。ただ薄いほうがスタブで映える印象。

多分全部常時入れて使うのは無理ですがいずれどれもボトルで揃えたいです。とりあえずお試しとしてボトル買いしたBondi Blueをスタブに入れました。

ちなみにここで使ってるのは同じく買ったトモエリバー紙のノート。紙薄っ!ただ書き心地もいいし何よりインクのsheen(上のインクだとTorquay以外の3色に赤い光が)がものすごい出る。写真でもちょっと写ってる。今後またいいsheenの写真撮ってアップしたいです。

先ほど書いたとおり紙が薄いので96ページとかのノートでもかさばらない。インク抜けはしないけど透けたりする。

この2色もRobert Oster、Caffe CremaとEvergreenです。うちのラミー(サファリの透明)はどうもインク色が淡くでるのですがこれだけ鮮やかな明るい緑だと発色を失わずに色の濃淡が楽しめていいコンビ。

Caffe Cremaの比較対象は今回もコーヒーでなくチャイです。ゴールド系だけど暖かみがあるブラウン。濃淡も細字幅でも良い感じで出ます。写真の万年筆(パイロットMetropolitan)にこないだ入れてた同じRobert OsterのCherry Blossomと似た絶妙さがある。写真の2色もそうですがCaffe Cremaは他のインクとの色の相性もいいようで大変ありがたい。

(さっき書いた透け、見えるかな?)

そしてこちらが誕生日に買ったパイロットのエラボー(英名Falcon)の細軟。

前々から欲しかった一本です。日本語のとめ、はね、はらいなどを書くのに特化した万年筆だそうで。英語圏だと先が開くようにflexして使う人もいますがうちの子はflex厳禁で繊細なタッチを楽しむことにしました。

ちなみにエラボーは樹脂版を友人が持ってるのですがこれは金属製の。樹脂のよりサイズが大きめ(でコンバーターも大きいサイズ)。あと金属製は金属なので今の季節すっごい冷たい!さっきのMetropolitanも、あとTWSBIのミニのグリップも冷たいです)

インクはパイロットの色彩雫の「月夜」でこんどボトルで買って続投予定。美しいブルーブラックでものすごく気に入ってます。ただ他の色でも使ってみたいこの万年筆。

ということで万年筆も10本(こんど集合写真とらにゃ)。次に買うのは日本に行ったときの予定。Cherry Blossomインクに合うペンも欲しいしなあ・・・

それまでにもしかしたらインクのボトルが数色増えるかも。というか多分増える。主にRobert Oster。

今facebookの万年筆コミュで7月の毎日お題に合わせて手書きチャレンジ、みたいのやってるので乗っかってみました。こっちには乗せないですがfacebookの該当スレ+instagram(サイドバーにもリンクしておこう)でアップします。1日は好きな本の最初の1行(オリバー・サックスの「幻覚」)、2日はnursery rhyme(せっかくラテ色のインクがあるんでmuffin manを選びました)、そして3日はSF(萩尾望都「マージナル」から自分で英語にして)。明日はソネットなのですが「えっソネット形式の詩なんかそんなに知らない」と思って好きな詩人を調べたら良く知ってる詩がソネット形式で新しい発見。ちなみに後の方で「日本の作家」というお題もあるのであんまり日本の作品を使い果たさないようにしたいところ。一応昨日と今日でざーっとネタ探ししたけどまだ見当もつかない日があるのでがんばる。

今日の一曲: ベンジャミン・ブリテン 「戦争レクイエム」より「Sanctus」

さっきのお題のやつで改めて実感したのですが詩とか文学作品とかは歌曲由来(またはそこからもう一段跳んだ先)で知ってるのが圧倒的多数ですね。音楽やってなきゃ文学辺り疎かったのだろうか、考えるとちと心配です。

その中でも特に歌曲にはまるきっかけになったブリテンとかクラム辺りには本当感謝感謝です。

明日の手書きのお題、ソネットで書く予定なのはWilfred Owenの「A New Heaven(To-On Active Service)」です。Wilfred Owenはブリテンの戦争レクイエムで知った詩人なのですが戦争レクイエムのいくつかもこの詩も調べてみたらソネット形式だったパターン。ちなみにソネットは14行の詩(どうやら英語に限らない様子)で特定の韻踏みパターンになってます。なのでちゃんと自分の目で見ればよかった(面倒よりも確信が持てなかったのが大きい)。

前に戦争レクイエムの各楽章を紹介した時も書いてますがこの曲はラテン語のレクイエム+Wilfred Owenの戦争の詩を組み合わせていて、どちらも基本暗いのが多い中この楽章はSanctusという伝統的に明るいパートと暗いと言うよりは「虚無」的な性質の対照。

Owenの詩は戦争の残酷さを叫ぶというよりは皮肉も交えながら淡々と訴える感じ。イギリス人のイメージに合ってるかな。レクイエムに入ってる詩もみんな好きですが「A New Heaven」も入れてほしかったなあ。(これも前何回か書いてる)

ブリテンの音楽もSanctusで大げさと言えるほど盛り上がったりソプラノソロが歌う部分で暖かみを出してからの一変してAfter the Lightningがすごい。オケのパートは最小限で主に歌、というか歌の言葉が主役のセットアップ。ブリテンの音楽って派手なとこでもぎちぎちに詰め込まなくて常にスペースがあるのがその透明感の秘密かな。でも間にスペースがあっても重いときはものすごい重いし(このレクイエムの後ろの方とか)、時間と空間の作り方がすごい。

ところでクラシック音楽の外の世界でのWilfred Owenの知名度ってどんなもんなんだろうなあ・・・知名度が低いのか高いのか、はたまた音楽によくある傾向で母国イギリスで良く知られてるけど世界的にはマイナーなのか。オーストラリアではANZAC100周年なんかでちょっとそこら時代の作曲家や詩とかが取り上げられる機会が一時的に増えましたが・・・さてどんなんだろう。

ちなみに今月のお題に「オペラ」も入ってるのでそれもブリテン選ぶつもりです。ピーター・グライムズの中のピーター・ピアーズ特化のアリア。そのときはまた今日の一曲で紹介出来ると良いな。ブリテン好きっす。ブリテンの音楽もそうですし詩のチョイスも。

ということで今回のリンクもピーター・ピアーズが歌ってるやつ(ただタイトルが日本語だった・・・前後に分かれてる「聖なるかな」です)。

寒さが厳しいというと(特に日本から見ると)大げさかもしれませんが染みいるような寒さが続いてます。

そんな中ちょこちょこあっちいったりこっちいったりの用事が出てきて楽しみながらも億劫なところもあり。

いつもに増してアクティブに過ごしたいけどいつもに増して暖かく過ごしたい2017年冬です。

お出かけの中でも特に寒いのがコンサート行き。8時開演のコンサートとなるとご飯向こうで食べる予定で家でても出発時点ですでに暗い。そして家路はさらに寒い。トラムが古くて暖房ないのはそんなに気にならないのですが(あ、でも新しい車両こっちに早くよこして欲しいです)、風がなくても静かに寒い今日この頃。そりゃあ気も滅入りますよ。

それでもどうしても行きたかったマーラー巡礼第8弾。作曲された順番と違って「千人の交響曲」の前に「大地の歌」。どうしてなんだろう。

「大地の歌」は歌付きの交響曲になるはずだった歌曲集というか。6つ歌つき楽章が続いてれば歌曲集とも交響曲ともとれますね。交響曲とみるとちょっと短い(当社比較マーラー基準)ですが歌曲集とすると最終楽章の突然の30分という長さが異様だったり。

そんな変わった曲ですがプログラムはこんな感じでした。

MSO Plays Das Lied von der Erde

指揮:Sir Andrew Davis

フランツ・シューベルト 交響曲第7番「未完成」

(休憩)

グスタフ・マーラー 「大地の歌」(メゾ・ソプラノ:Catherine Wyn-Rogers、テノール:Stuart Skelton)

マーラーの交響曲にはちょっと短めのこの曲、合わせるなら同じく交響曲としては半分サイズの未完成交響曲が合いますね。そういう時間的な問題だったり作曲の経緯にいわくつきだったり、それ以外にもっと音楽的なところでもなんか相性良いとこある気がするこの2曲。

未完成、今回のメル響はいい意味でまとまってたかも。ドラマチックなところが爆発しすぎてないというか、大きいコンサートホールでの響きだけどintimateなところがあったり。

メロディーとかソロももちろんいいんだけど伴奏に心地よさみたいなものがあった印象。

あと木管の音の溶け合い方もよかったな。オーボエとクラリネットとか、あんなにも違う音を歩み寄るようにどうやってするんだろう。

そして「大地の歌」。時間的には短めで交響曲ほどでっかくないにしても内容はみっちり濃いし難しい。7番でなんとか頭の中に収まるイメージだったのが大地の歌はかなり頭からはみ出てしまう感覚。聞いててすっごい難しい!特に最終楽章を一つの世界として理解して噛み砕いて飲み込んで消化できるかといえば最初の段階ですでにつまずいてるかも。胸焼けまでも行ってない。

そもそもマーラーが作曲家として弾き手・歌い手・指揮者・聴き手全てに対して容赦ない。

特に歌い手は大変だと思う。さらに言えばテノールはかなりしんどそう。今回歌った方も透明感があるまっすぐな歌声だったんですがなんせバックがフルオケ(=マーラーの、フルオケ)で。音域的にオケとかぶると飲み込まれやすいとこにあると思うんだなー。

メゾソプラノの歌う楽章は(少なくとも音量的には)もちょっと歌い手に優しいかも。

その変わりメゾソプラノは最終楽章担当なので音楽的&体力的に難しいパート。

オケの演奏も良かったと思う中でやっぱり音の質がこの曲を描き彩るべきものちょーっと違ってたような気がします。もっとこう暖かいというか全体を繋いで抱くようななにかというか、うーん難しい。録音・コンサート合わせて色んなオケで聴き込めばわかるかな。

そもそもこの曲をもっともっと分かりたいという気持ちがほんと強いです。現代音楽に限らず、分からないから好きになる、分からないから分かりたい。とにかく掴みたい。

大地の歌も今回聴いて「掴めるかも」まで頭が迫ったところもあり、最終楽章の後半、特に最後の天国的な(チェレスタソロ!)部分の美しさも心にストレートに来てそれだけもこの曲を好きになるのに十分なのですが。それでもそれだけじゃ足りないと思ってしまう。

ついでにな話になりますが大地の歌の歌詞、色々lost in translation的な経緯をたどった元ネタは漢詩なんですよ。ちょこちょこ、というかちくちく「漢文勉強しろ」と縁が言っている。なんとかしたいなあ。

あ、漢詩つながりってのもありますが続報が入ったので。前の前のエントリーで書いたこないだ亡くなった若い作曲家さんの偲ぶ会というかなんというか、とにかく彼の作品が演奏されるそうなのでちょっと行ってみようと思ってます。親しい仲とかじゃ全然ないし特に悲しい方面での感情的な場には苦手意識があるのですが作品を聴きたい気持ちはすごく強いので。

今日の一曲: グスタフ・マーラー 「大地の歌」より第6楽章「告別」

マーラーでいうと交響曲第3番は最初の楽章が30分くらいで目立って長く、この大地の歌は最後が30分くらいで目立って長く。巡礼的に聴いてきてどっちがしんどいかっていうと五十歩百歩かなあ。どっちの長い楽章も音楽の流れというかストーリーの構成というかそういうのがなかなか見えにくい書かれ方をしている。まだ6番の最終楽章(これも30分超え)の方が安心して聴いてられるというか。いやあれも別の意味で安心じゃないですが。

しかもマーラーってばこの楽章だけ歌詞に漢詩2つ使ってるんですよ。孟浩然と王維。しかもmix & match的に使ってる。詩の世界を大切にしてないわけじゃなくむしろ逆で、それに合わせて自分が描きたい諸々に対する思い入れがすごくてこういう形になったのか。どのみちマーラーが何を思ってこの最終楽章を長さ始めこういう形にしたのか凡人の頭では全然手が届かないです。

(ただしマーラーは3番の第1楽章を最後に書いたことについて「最初に書いてたら一生この交響曲書き終わらなかった」とか言ってるそうなので天才的な感性・思考を変な方向に突き抜けているという可能性はあります)

歌曲としてもちょっと奇妙さがあるというか。割と最初の方からオケが歌い手をサポートするよりも一人ぼっちにさせるようなパートになってるような。もちろんピアノ伴奏の歌曲みたいなアンサンブルとは違う世界なんだけどそれを考慮してもちょっと関係性が・・・異様というか。

それがでも最後の方でうまーいこと溶け合うようなところもあったり。やっぱすごいよなあ。

マーラーは交響曲も9つ+αあるしオケ伴奏の歌曲集も色々あるけどこの最終楽章みたいな世界観ってなかなか出会えないかもしれない。荒涼とした雰囲気も、心に来る重さも、そして最後の「永遠」の美しさも。ただこれを聴くと例えばホルストの「惑星」の「土星」にもつながるところがあったり、正にこの楽章からインスピレーションを得てるクラムのアメリカ歌曲集第7巻のラストにもつながるところがあったり(クラムがマーラーから受けた影響も)、唯一無二ながら色んなところにリンクしている感がまた面白い。それも含めてもっと分かりたい。

さすが録音もたくさんあるんですがどこのオケ・どの指揮者・どの歌手の録音がいいんだろう。うちにあってなんとなく聴いてたから今の今まで全く意識してなかった。もしかしたらちょっと変わった感じかもわからないけどブーレーズ指揮の録音にしてみる。

不思議な物であんまり耳がうまくつきにくいと思った曲でも録音を(特に新しいクリアな音質の録音に)変えてみると不思議と聞きやすくなったり。もちろんこの曲に限ったことではないですが複雑で長いこの曲では特に「むむっ」と思ってももひとつ試すのがおすすめです。

そんな中ちょこちょこあっちいったりこっちいったりの用事が出てきて楽しみながらも億劫なところもあり。

いつもに増してアクティブに過ごしたいけどいつもに増して暖かく過ごしたい2017年冬です。

お出かけの中でも特に寒いのがコンサート行き。8時開演のコンサートとなるとご飯向こうで食べる予定で家でても出発時点ですでに暗い。そして家路はさらに寒い。トラムが古くて暖房ないのはそんなに気にならないのですが(あ、でも新しい車両こっちに早くよこして欲しいです)、風がなくても静かに寒い今日この頃。そりゃあ気も滅入りますよ。

それでもどうしても行きたかったマーラー巡礼第8弾。作曲された順番と違って「千人の交響曲」の前に「大地の歌」。どうしてなんだろう。

「大地の歌」は歌付きの交響曲になるはずだった歌曲集というか。6つ歌つき楽章が続いてれば歌曲集とも交響曲ともとれますね。交響曲とみるとちょっと短い(当社比較マーラー基準)ですが歌曲集とすると最終楽章の突然の30分という長さが異様だったり。

そんな変わった曲ですがプログラムはこんな感じでした。

MSO Plays Das Lied von der Erde

指揮:Sir Andrew Davis

フランツ・シューベルト 交響曲第7番「未完成」

(休憩)

グスタフ・マーラー 「大地の歌」(メゾ・ソプラノ:Catherine Wyn-Rogers、テノール:Stuart Skelton)

マーラーの交響曲にはちょっと短めのこの曲、合わせるなら同じく交響曲としては半分サイズの未完成交響曲が合いますね。そういう時間的な問題だったり作曲の経緯にいわくつきだったり、それ以外にもっと音楽的なところでもなんか相性良いとこある気がするこの2曲。

未完成、今回のメル響はいい意味でまとまってたかも。ドラマチックなところが爆発しすぎてないというか、大きいコンサートホールでの響きだけどintimateなところがあったり。

メロディーとかソロももちろんいいんだけど伴奏に心地よさみたいなものがあった印象。

あと木管の音の溶け合い方もよかったな。オーボエとクラリネットとか、あんなにも違う音を歩み寄るようにどうやってするんだろう。

そして「大地の歌」。時間的には短めで交響曲ほどでっかくないにしても内容はみっちり濃いし難しい。7番でなんとか頭の中に収まるイメージだったのが大地の歌はかなり頭からはみ出てしまう感覚。聞いててすっごい難しい!特に最終楽章を一つの世界として理解して噛み砕いて飲み込んで消化できるかといえば最初の段階ですでにつまずいてるかも。胸焼けまでも行ってない。

そもそもマーラーが作曲家として弾き手・歌い手・指揮者・聴き手全てに対して容赦ない。

特に歌い手は大変だと思う。さらに言えばテノールはかなりしんどそう。今回歌った方も透明感があるまっすぐな歌声だったんですがなんせバックがフルオケ(=マーラーの、フルオケ)で。音域的にオケとかぶると飲み込まれやすいとこにあると思うんだなー。

メゾソプラノの歌う楽章は(少なくとも音量的には)もちょっと歌い手に優しいかも。

その変わりメゾソプラノは最終楽章担当なので音楽的&体力的に難しいパート。

オケの演奏も良かったと思う中でやっぱり音の質がこの曲を描き彩るべきものちょーっと違ってたような気がします。もっとこう暖かいというか全体を繋いで抱くようななにかというか、うーん難しい。録音・コンサート合わせて色んなオケで聴き込めばわかるかな。

そもそもこの曲をもっともっと分かりたいという気持ちがほんと強いです。現代音楽に限らず、分からないから好きになる、分からないから分かりたい。とにかく掴みたい。

大地の歌も今回聴いて「掴めるかも」まで頭が迫ったところもあり、最終楽章の後半、特に最後の天国的な(チェレスタソロ!)部分の美しさも心にストレートに来てそれだけもこの曲を好きになるのに十分なのですが。それでもそれだけじゃ足りないと思ってしまう。

ついでにな話になりますが大地の歌の歌詞、色々lost in translation的な経緯をたどった元ネタは漢詩なんですよ。ちょこちょこ、というかちくちく「漢文勉強しろ」と縁が言っている。なんとかしたいなあ。

あ、漢詩つながりってのもありますが続報が入ったので。前の前のエントリーで書いたこないだ亡くなった若い作曲家さんの偲ぶ会というかなんというか、とにかく彼の作品が演奏されるそうなのでちょっと行ってみようと思ってます。親しい仲とかじゃ全然ないし特に悲しい方面での感情的な場には苦手意識があるのですが作品を聴きたい気持ちはすごく強いので。

今日の一曲: グスタフ・マーラー 「大地の歌」より第6楽章「告別」

マーラーでいうと交響曲第3番は最初の楽章が30分くらいで目立って長く、この大地の歌は最後が30分くらいで目立って長く。巡礼的に聴いてきてどっちがしんどいかっていうと五十歩百歩かなあ。どっちの長い楽章も音楽の流れというかストーリーの構成というかそういうのがなかなか見えにくい書かれ方をしている。まだ6番の最終楽章(これも30分超え)の方が安心して聴いてられるというか。いやあれも別の意味で安心じゃないですが。

しかもマーラーってばこの楽章だけ歌詞に漢詩2つ使ってるんですよ。孟浩然と王維。しかもmix & match的に使ってる。詩の世界を大切にしてないわけじゃなくむしろ逆で、それに合わせて自分が描きたい諸々に対する思い入れがすごくてこういう形になったのか。どのみちマーラーが何を思ってこの最終楽章を長さ始めこういう形にしたのか凡人の頭では全然手が届かないです。

(ただしマーラーは3番の第1楽章を最後に書いたことについて「最初に書いてたら一生この交響曲書き終わらなかった」とか言ってるそうなので天才的な感性・思考を変な方向に突き抜けているという可能性はあります)

歌曲としてもちょっと奇妙さがあるというか。割と最初の方からオケが歌い手をサポートするよりも一人ぼっちにさせるようなパートになってるような。もちろんピアノ伴奏の歌曲みたいなアンサンブルとは違う世界なんだけどそれを考慮してもちょっと関係性が・・・異様というか。

それがでも最後の方でうまーいこと溶け合うようなところもあったり。やっぱすごいよなあ。

マーラーは交響曲も9つ+αあるしオケ伴奏の歌曲集も色々あるけどこの最終楽章みたいな世界観ってなかなか出会えないかもしれない。荒涼とした雰囲気も、心に来る重さも、そして最後の「永遠」の美しさも。ただこれを聴くと例えばホルストの「惑星」の「土星」にもつながるところがあったり、正にこの楽章からインスピレーションを得てるクラムのアメリカ歌曲集第7巻のラストにもつながるところがあったり(クラムがマーラーから受けた影響も)、唯一無二ながら色んなところにリンクしている感がまた面白い。それも含めてもっと分かりたい。

さすが録音もたくさんあるんですがどこのオケ・どの指揮者・どの歌手の録音がいいんだろう。うちにあってなんとなく聴いてたから今の今まで全く意識してなかった。もしかしたらちょっと変わった感じかもわからないけどブーレーズ指揮の録音にしてみる。

不思議な物であんまり耳がうまくつきにくいと思った曲でも録音を(特に新しいクリアな音質の録音に)変えてみると不思議と聞きやすくなったり。もちろんこの曲に限ったことではないですが複雑で長いこの曲では特に「むむっ」と思ってももひとつ試すのがおすすめです。